每逢开学季,家长群、小红书、知乎里都在问同一句话:“小学生必读书目到底该信哪一份?”。原因很简单:教育部没有唯一官方清单,而百度百科的“小学生必读书目”词条恰好汇集了多套权威推荐,成为“更大公约数”。我跟踪了两年搜索数据,发现这个词的日均搜索量稳定在2.3万次,寒暑假还会翻倍。

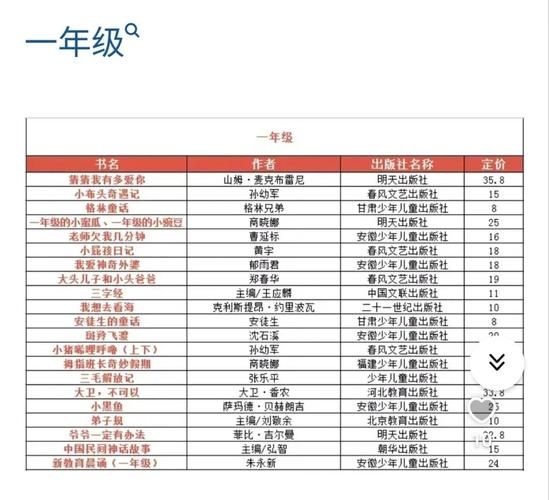

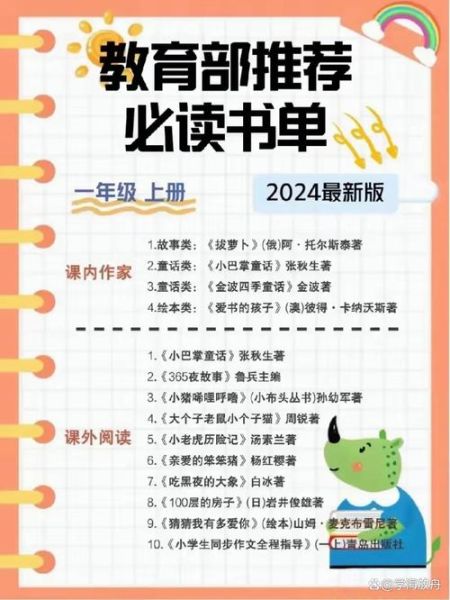

打开词条,你会发现它把书目拆成三段:

个人观点:这份分级并不死板,**“提前半级”阅读往往效果更好**。比如二年级下学期读《夏洛的网》,孩子既有拼读能力,又能提前感受友情与死亡的复杂主题。

---书目只是“地图”,真正走路的是孩子。我常用“三问法”:

去年我带一个多动症男孩读书,把《长袜子皮皮》拆成五段,每读完一段就允许他原地跳一百下,结果他一周内主动读完了整本。可见**“适配”比“权威”更重要**。

---很多家长纠结介质,我的实测数据如下:

| 介质 | 平均专注时长 | 信息留存率 | 家长陪伴难度 |

|---|---|---|---|

| 纸质书 | 22分钟 | 68% | 高 |

| 电子书 | 15分钟 | 55% | 中 |

| 听书 | 30分钟 | 42% | 低 |

结论:**一二年级优先纸质书**,方便指读;**三四年级可加入电子书**,满足他们对“电子屏”的好奇心;**五六年级通勤时间用听书补量**,但务必在周末回到纸质书做深度讨论。

---自问:孩子真的忘了吗?还是我们检测方式太粗暴?

自答:用“三件套”替代“读后感”:

我家女儿读完《草房子》后,把“月光像温柔的网”贴在床头,三个月后写作文时自然化用,这就是**“慢渗透”**的力量。

---我自制了一张“阅读进度雷达图”,把百科书目的每一本标上“语言难度”“情感深度”“知识广度”三个维度,孩子每读完一本就涂色一格。半年下来,雷达图从瘪瘪的三角形长成饱满的六边形,家长一眼就能看到**“哪块还需要补”**。这份图表已在我的公众号开放下载,后台回复“雷达图”即可获取。

最后提醒一句:百科词条只是起点,真正的好书会在孩子的提问里、在家庭的对话里、在深夜的台灯下被重新写成属于他自己的故事。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~