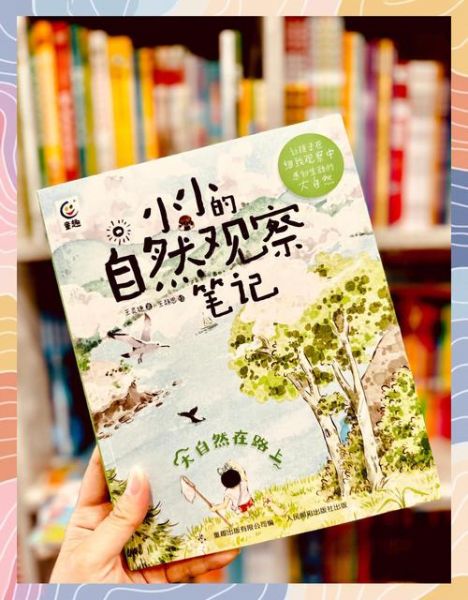

翻开《自然百科》的那一刻,我像是被一只看不见的手拉进了森林深处。书页之间,松针的气味、苔藓的湿度、鸟羽掠过的风声,全都扑面而来。合上书,我反复追问自己:“我究竟看见了什么?又错过了什么?” 带着这份疑问,我把读书心得拆成三个维度,既回应了“如何提升自然观察力”这个核心命题,也记录了我与自然的私人对话。

答案藏在注意力的盲区里。城市生活把感官训练成“效率机器”:红绿灯、广告牌、地铁报站……我们习惯了快速扫描,却失去了凝视一片树叶的耐心。《自然百科》用一幅跨页插图提醒我:一片橡树叶的脉络,其实是一张微缩的流域图,叶柄是河口,次级叶脉是支流。那一刻,我突然意识到,“看不见”不是眼睛的问题,而是大脑把自然降噪成了背景。

---传统科普路径是“先认物种,再谈习性”。我反其道而行:在小区草坪蹲了半小时,只记录颜色、形状、气味,刻意不查资料。当大脑摆脱了“这是酢浆草还是三叶草”的焦虑,触觉和嗅觉反而被放大——我闻到了折断草茎后青瓜般的清甜味,注意到蚂蚁搬运的碎屑闪着金属光泽。三天后,再去对照《自然百科》的检索表,那些名字不再是枯燥的拉丁文,而是带着温度和故事的“老朋友”。

---摄影爱好者常追求决定性瞬间,但自然观察需要反着来。我把一片废弃的屋顶菜园划成九宫格,每周固定时间拍一张照片。两个月后,《自然百科》里“演替”这个抽象概念,在九宫格里变成了从苔藓到草本再到灌木的渐变动画。最震撼的是第三周,一株葎草悄悄缠上了生锈的铁架,叶背泛出暗红色绒毛——那是它准备越冬的信号。时间切片让我明白,观察力不是捕捉“惊艳”,而是记录“变化”。

---我曾固执地认为某只灰褐色小鸟是雌性的乌鸫,直到它突然张开翅膀,露出翼下一片钴蓝色斑块。《自然百科》告诉我,这是红胁蓝尾鸲的雄性亚成体。把误判原封不动地抄进日志,反而成了最珍贵的数据——它提醒我:人类的视觉经验在自然界多么贫乏。后来,我开始刻意记录“不确定”和“可能”,这些模糊地带后来成了我进步最快的区域。

---受《自然百科》启发,我在社区做了一次小实验:用彩色毛线在灌木丛里拉出三条离地不同高度的“观察线”,邀请邻居家的孩子闭眼触摸。当视觉被关闭,他们惊讶地发现:原来树皮裂缝里藏着细小的水珠,原来不同植物的枝条硬度差异如此明显。一周后,有孩子主动告诉我,他在放学路上“听见”了银杏果落地的声音——那声音像踩碎了一块薄饼干。这条“盲道”证明,观察力提升的关键,不是增加信息,而是切换通道。

最后,回到最初的问题:“如何提升自然观察力?” 我的答案是:先承认自己是个“半盲”的访客,再带着《自然百科》这把钥匙,一点点拆掉城市生活给感官装上的滤镜。当你能为一株蒲公英的倒伏方向驻足三分钟,观察力就已经在悄悄生长了。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~