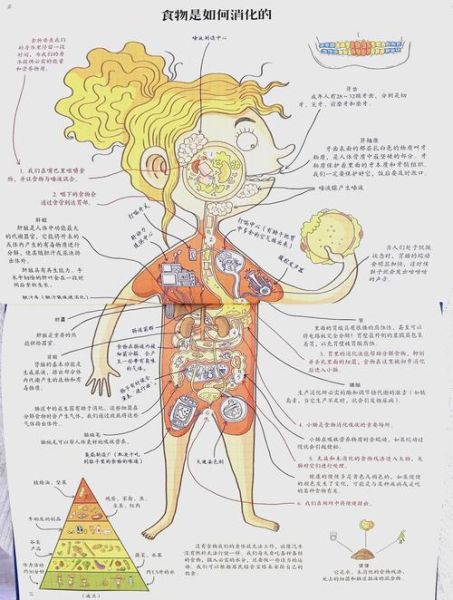

以前我画人体结构图,总是几根直线加圆圈就完事,直到读完《生物人体百科全书》,才发现自己连“比例”二字都没入门。书里用跨页解剖图把骨骼、肌肉、神经三层叠放,我之一次意识到:画人体不是艺术创作,而是**精密测绘**。比如肱骨长度≈头高的1.7倍,锁骨夹角≈150°,这些数字像GPS坐标,让“像”与“不像”瞬间有了量化标准。

书中把骨骼比喻为“建筑的承重墙”,肌肉则是“软装”。我的 *** 是:

• **用2H铅笔轻描骨架**:先定颅骨椭圆,再拉脊柱S形,最后挂锁骨、骨盆、四肢直线。

• **肌肉分组上色**:用淡红马克笔涂浅层肌,深红涂深层肌,一眼看出哪块肌在表层、哪块被覆盖。

成人站立总高≈7.5头高,这是我过去从未留意的黄金比例。书中用真人照片叠线稿,我照着做:把A4纸竖向分成7.5格,每格再细分三小格,误差立刻降到毫米级。

画跑跳动作时,先画一条贯穿重心的“动态线”,再让骨骼沿线旋转。书里用连续摄影分解跳远动作,我模仿后发现:只要动态线角度对,哪怕肌肉细节少,人物依旧充满张力。

Q:为什么临摹大师素描,自己画却变形?

A:大师已内化比例,而我们只看到“结果”。解决 *** 是**把大师作品打印成半透稿,覆盖在骨骼图上**,对比肌肉如何附着在骨点,你会发现“大师也按尺子画”。

Q:女性与男性结构图差异到底在哪?

A:不是简单“腰细臀宽”。书中用CT三维重建显示:女性骨盆出口横径≈男性1.3倍,骶骨更后倾,这导致大腿骨夹角(Q角)增大,画站立姿势时女性膝盖自然内扣。

我把书中散落的数字整理成一张**口袋卡片**,随身携带:

• 手掌长度=脸长(发际到下巴)

• 足长=前臂长(肘到腕)

• 耳廓上缘≈眉弓齐平,下缘≈鼻尖齐平

速写前先用卡片“量”模特,30秒内就能搭准比例,再补细节,效率提升三倍。

书里有一章讲“病理体态”,比如脊柱侧弯时肩胛骨如何错位。我突发奇想:**故意画错结构**,再对照百科找原因。画一个驼背老人时,我把胸椎曲度加大5°,结果锁骨被迫抬高,胸肌缩短——这种“错误实验”让我对正确结构记忆更深,比死记硬背有效得多。

最后分享一个冷知识:书中提到,达芬奇曾用“网格玻璃”观察尸体,把三维人体压成二维坐标。今天,我们用平板电脑也能做到——把百科电子版导入Procreate,开网格图层,直接在上面描骨线,**科技与经典结合**,才是现代学习人体结构的正确姿势。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~