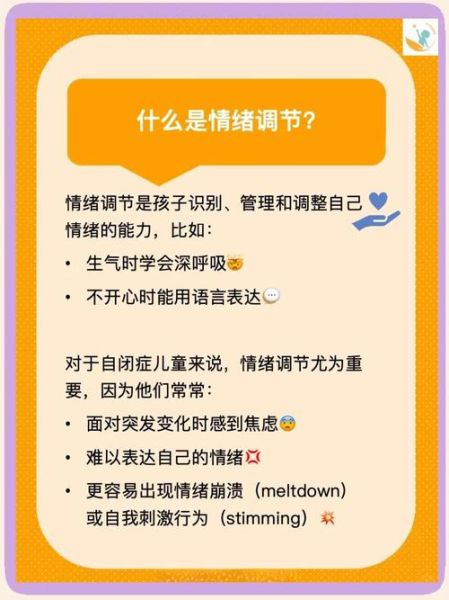

儿童心理学告诉我:情绪并非洪水猛兽,而是大脑在“说话”。当孩子尖叫、哭闹或突然沉默,他们其实在用有限的语言表达“我受 *** 了”。家长若把情绪当问题,孩子就会学会压抑;把情绪当信号,孩子就能学会调节。我观察到,3-6岁是情绪脑(边缘系统)飞速扩张的阶段,而负责刹车的前额叶却还在“施工”。这意味着,**孩子需要外部调节器,直到内部调节器上线**。

问:孩子大哭时之一句话该说什么?

答:“我看到你现在很**生气/失望/害怕**。”

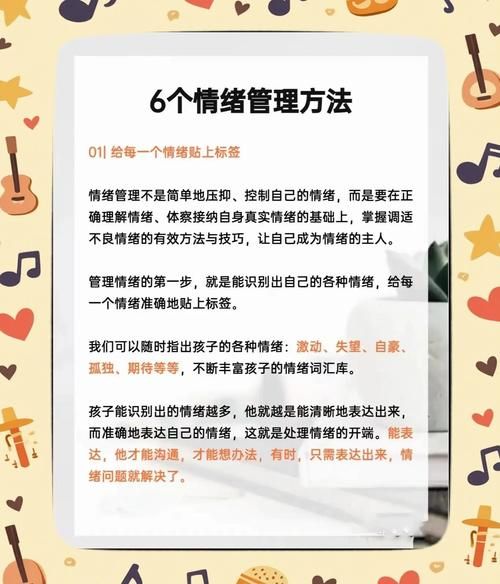

别小看这一步。神经影像研究显示,当情绪被准确命名,杏仁核的活跃度会立刻下降。我习惯用绘本《我的情绪小怪兽》做道具,让孩子把颜色贴到对应情绪上,**把抽象体验变成可触摸的卡片**。

很多家长一听到“共情”就把自己也拖进情绪漩涡。我的做法是:**蹲下来,眼神平齐,语速放慢30%**,然后说:“妈妈小时候也会因为抢不到玩具而跺脚。”这句话既传递理解,又暗示“情绪会过去”。

问:孩子写作业五分钟就抠橡皮,是专注力差吗?

答:**先区分是“注意力分散”还是“注意力转移”**。前者是无目的飘走,后者是被更新鲜的 *** 勾走。儿童心理学实验发现,5岁儿童的持续注意力平均只有12分钟,**成人标准套在孩子身上本身就是错误参照**。

我把书桌称为“飞机驾驶舱”:除台灯、纸笔外,**任何物品都放进抽屉**。很多家长忽视听觉干扰,其实冰箱嗡嗡声就能让孩子的θ波(走神波段)飙升。我会在孩子写作业时关闭Wi-Fi路由器,**把环境噪音降到35分贝以下**。

例如数学作业20道题,我会用便签纸盖住其他题目,**只露出当前要做的那一行**。每完成一行,孩子自己撕掉便签,视觉化进度比口头表扬更能 *** 多巴胺。

我曾跟踪一个案例:6岁男孩乐乐,一写作业就咬指甲。表面看是专注力问题,实则是对“写错字被批评”的恐惧。我们先用“情绪温度计”让他给焦虑打分(更高10分),当降到3分以下再开始作业。**结果他的单次专注时长从8分钟提升到22分钟**,证明情绪是专注力的上游阀门。

睡前三分钟“高光时刻”:让孩子说出今天最专注的1个瞬间和最平静的1个瞬间。**家长不评价,只复述关键词**。三个月后,你会惊讶地发现,孩子开始主动描述“我生气时心跳像打鼓”,这就是元认知萌芽的信号。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~