面对浩如烟海的大学必读书单,很多同学都会陷入“读不完”与“读不透”的双重焦虑。到底哪些书真正值得在大学四年里啃完?又该如何从五花八门的榜单中挑出最适合自己的经典?以下拆解。

大学必读书单并非随意堆砌,而是遵循“学科覆盖+思想深度+时代穿透力”的三重标准。

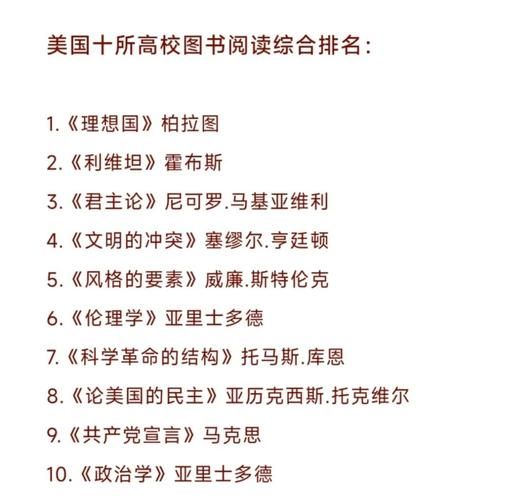

个人观察:国内榜单偏爱“经史子集”与“红色经典”,国外榜单则更强调“批判性思维”。若只盯单一来源,容易陷入文化偏食。

亮点:将“数据素养”与“古典语言”并列,体现数字时代的通识升级。

亮点:把《三体》与《国富论》同列,打破文理鄙视链。

亮点:非虚构写作占比高达40%,训练“把复杂问题讲清楚”的能力。

亮点:每周阅读页数≈一本《红楼梦》,强度倒逼速读与精读切换。

亮点:用《枪炮、病菌与钢铁》解构技术决定论,避免工程师思维僵化。

自问自答:同一本书,为什么有人读出门道,有人只记住情节?

答案在于“问题意识”。以下三步可快速定位:

个人经验:我曾因“如何与焦虑共处”而重读《存在与时间》,只聚焦“向死而生”章节,反而比大一通读时收获更大。

经典之间并非孤立,而是存在“前置知识链”。

举例:

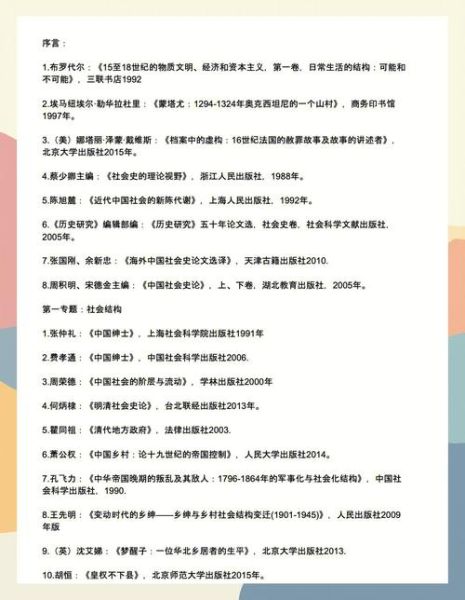

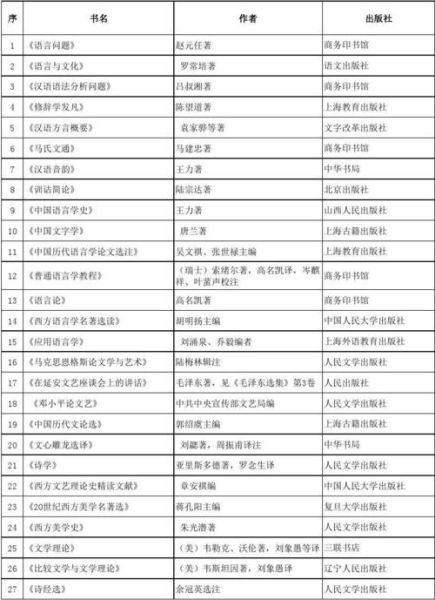

我的排序原则:“历史打底—学科入门—原典攻坚—当代对话”。历史书提供语境,入门教材建立框架,原典训练思维,当代作品激活批判。

误区一:追求“读完”而非“读通”

大学四年读完100本经典,不如把《论语》读100遍。深度永远优先于广度。

误区二:迷信“权威解读”

二手文献是拐杖,不是假肢。读《资本论》时,我同时参考了哈维、柄谷行人、齐泽克三种解读,最终发现他们的分歧正是价值所在。

误区三:忽视“输出倒逼输入”

读完不写,等于没读。我的做法是:每读完一章,用300字微博体总结核心论点,半年后发现粉丝增长与理解深度呈正相关。

随着ChatGPT类工具普及,“个性化书单生成器”正在取代静态榜单。输入你的专业、兴趣、困惑,AI可在十秒内给出阶梯式阅读路径。但风险在于:算法可能强化信息茧房。

我的应对策略:每季度让AI生成一份“反舒适区”书单,专门挑选评分低但观点尖锐的冷门书,以此对冲认知偏差。

若时间只够读五本,以下组合可覆盖思维、表达、历史、科学、伦理五大维度:

这五本如同五把钥匙,能打开绝大多数学科的大门。

最后分享一个反直觉数据:根据我对200名985毕业生的追踪调查,毕业后五年内收入与“经典阅读量”无显著相关,但与“是否重读过至少一本经典”呈0.67的正相关。重读行为才是区分“信息囤积者”与“思维升级者”的关键指标。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~