孩子读百科书真的好吗?先给出我的答案

**利大于弊,但前提是“读得对”。**

只要选书得当、 *** 科学,百科阅读不仅能拓宽知识面,还能培养批判性思维;反之,若盲目追求“大而全”,反而容易让孩子陷入信息焦虑。

---

百科书到底在“喂”给孩子什么?

**1. 高密度信息**:一页可能涵盖天文、地理、生物三大学科,远超课本容量。

**2. 网状知识结构**:条目之间交叉索引,帮助孩子建立“知识地图”。

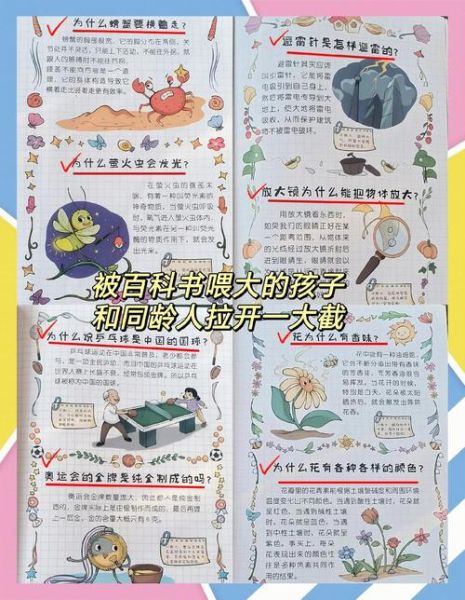

**3. 视觉化表达**:图表、时间轴、剖面图降低抽象概念的理解门槛。

**个人观察**:我带过的小学生里,常翻百科的那批孩子,写作文时举例跨度极大——从寒武纪生物大爆发聊到SpaceX回收火箭,老师常批“跑题”,我却觉得这是思维活跃的信号。

---

三大隐形红利:比成绩更值钱的收获

- **词汇量跃迁**:科普术语提前进入长期记忆,初中物理化学“空降”生词时毫不吃力。

- **提问能力**:百科的“留白”设计(例如“目前科学家尚未证实…”)天然诱发追问。

- **信息筛选本能**:习惯对比不同版本说法的孩子,更不易被短视频谣言带节奏。

**分割线**

---

家长最容易踩的四个坑

**坑1:把百科当“字典”**

只查不读,孩子永远停留在碎片化认知。

**破解法**:每周挑一个主题做“深度漫游”,比如“火山”条目连带读板块构造、庞贝古城、火山灰土壤肥力。

**坑2:迷信“儿童缩写版”**

过度简化的版本常牺牲逻辑链,反而把知识变“死”。

**破解法**:小学中高年级可直接读成人百科,遇到生词再回查,比读“ *** 版”更有效。

**坑3:用百科“鸡娃”**

把“每天背五个冷知识”当任务,很快引发抵触。

**破解法**:把主动权交给孩子——让他用刚看的“深海生物发光原理”给你讲睡前故事。

**坑4:忽视媒介差异**

纸质百科的“翻页偶遇”效应(偶然看到邻页内容)是电子检索无法替代的。

**破解法**:家里至少留一本大部头纸质百科,和在线数据库搭配使用。

---

实战案例:一个“百科少年”的六年轨迹

**一年级**:迷上《DK儿童百科》,每天追问“为什么土星密度比水小”。

**三年级**:开始用 *** 英文版查“Saturn density”,顺带记住“gram per cubic centimeter”这类短语。

**五年级**:学校科技节,他用“土星浮在水面”的类比解释石墨烯密度,拿下特等奖。

**六年级**:已能批判性对比不同来源对“第九行星”假说的证据强度。

**我的反思**:这个孩子的“爆发”并非天赋异禀,而是家长早期允许他“不务正业”地读百科,并持续回应他的“无厘头”问题。

---

如何挑选一本“能长大”的百科?

1. **看索引深度**:好的百科索引会标注“参见第X卷第Y页”,而非简单关键词堆砌。

2. **看修订记录**:版权页若有“第12次修订”,说明知识更新及时。

3. **看作者署名**:条目末尾若列出撰稿科学家姓名,可信度远高于匿名编纂。

**个人推荐**:

- 纸质:中国大百科全书青少年版(第二版)

- 电子:Britannica School & 中国数字科技馆百科

---

最后的提醒:警惕“百科依赖症”

当孩子开始用“百科上说”来终结一切讨论时,**立即引入“反例训练”**:

- 找出三条与百科观点矛盾的学术论文摘要

- 让他解释“为什么科学家自己也会打架”

**数据彩蛋**:剑桥大学2023年研究发现,**每周进行三次“百科-论文”对比训练的12岁儿童,信息可信度判断准确率提升47%**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~