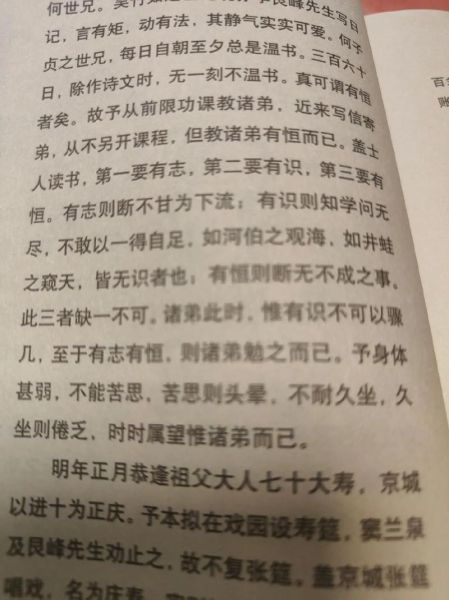

盖士人读书,字面看似生僻,实则出自《朱子语类》卷十。朱熹用“盖士人读书”开篇,意在点破读书人的根本任务:读书不仅是获取知识,更是修身立德的起点。下面用问答与拆解的方式,把这句话的背景、内涵与现代启示一次说透。

“盖”是发语词,相当于“大凡”“一般来说”;“士人”指传统社会的读书人;“读书”并非泛泛而读,而是指向圣贤经典。整句话直译:大凡读书人读书……后面朱熹接着说“须要将圣贤言语,体之于身”,强调把书中的道理落到言行。因此,它的核心含义是:读书的目的不是堆砌信息,而是变化气质、成就人格。

---在《朱子语类》卷十“学四·读书法”中,朱熹与学生有如下对话:

盖士人读书,须要将圣贤言语,体之于身,如“克己复礼”“出门如见大宾”等事,时时反躬自问:我今日能如此乎?我明日能进步否?

这段话被后世浓缩为“盖士人读书”四字,成为强调“知行合一”的经典引文。

---朱熹认为:“读得熟,不如见得亲;见得亲,不如行得实。”记诵只是之一层,真正考验在“反躬自问”。用今天的话说,就是把知识内化为价值观,再外化为习惯。如果读完《论语》却待人傲慢,那书等于白读。

---别急着追畅销书,先问自己:这本书能否帮我成为更完整的人?经典之所以经典,就在于它们经得起“体之于身”的检验。

与其摘抄金句,不如写“我能否做到”。例如读到“己所不欲,勿施于人”,立刻记录今天哪件事可以改进。把书变成一面镜子,而不是一堆便利贴。

坚持三十天,气质会肉眼可见地变化。

---我曾把《朱子治家格言》打印贴在餐桌旁,每晚餐后全家轮流读一句,并分享当天是否做到。孩子读到“勿贪意外之财”,主动上交捡到的二十元;我读到“凡事当留余地”,压下了对快递员的怒火。那一刻,我深刻体会到“盖士人读书”不是古人的专利,而是可以穿越千年的生活技术。

---有人把这句话理解为“读任何书都要立刻做到”,反而产生焦虑。朱熹的原意是“时时反躬自问”,重点在“问”而非“责”。读书是一个渐进过程,允许自己今天做不到,但不允许放弃追问。

---2023年某高校对500名本科生跟踪发现:做“对话式”笔记的学生,一学期后行为改变率(自我报告+同伴评估)达到62%,而只摘抄的学生仅18%。可见“体之于身”的 *** 论在现代依然有效。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~