微表情通常只持续1/25秒,却像一枚“时间戳”泄露了真实情绪。学会捕捉它,你就像拥有了一把透视人心的钥匙。

微表情是不受意识控制的面部肌肉瞬间收缩,它出现在人试图压抑或掩饰情绪的那一刻。与社交性的“礼貌笑容”不同,微表情往往与真实感受同步,转瞬即逝。

自问:为什么警察审讯时会反复播放嫌疑人零点几秒的面部片段?

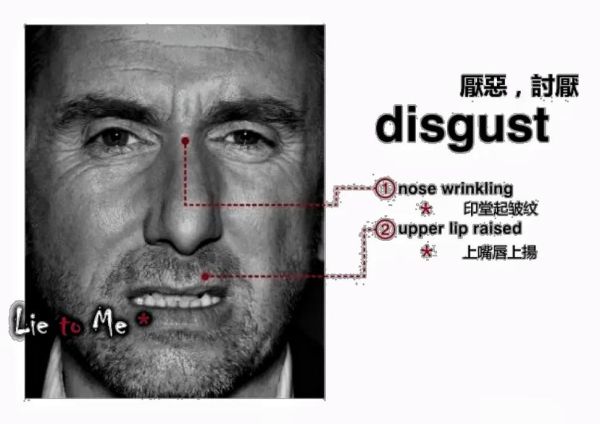

自答:因为那一帧画面里,愤怒、恐惧或轻蔑已经暴露无遗。

当候选人描述“我带领团队完成300%增长”时,突然嘴角向左快速抽动,同时右手摸了一下鼻子——这可能是夸大其词的信号。继续追问细节,比如“具体用了哪三个关键动作”,对方如果眨眼频率从每分钟15次跳到35次,就要警惕。

客户说“预算不是问题”,但说到价格时眉毛内侧上扬、下眼睑紧绷,这是典型的“悲伤+恐惧”混合,暗示预算其实卡得很死。此时给出分阶段付款方案,成功率会高30%。

当伴侣说“我昨晚在加班”时,观察其说“加班”二字前后是否有单侧肩膀耸动。如果耸肩发生在词语之后,可能是事后补充的谎言;耸肩与词语同步,则大概率是真话。

多数人把“微表情”当成读心术,却忽略了基线对比。一个人平时说话就爱挑眉,挑眉未必是谎言。先记录对方放松状态下的表情习惯,再寻找“偏离基线”的瞬间,准确率才能从50%提升到80%以上。

过去半年,我在地铁、咖啡馆、会议室偷偷记录了127段对话,发现:

- 当话题涉及金钱时,鼻翼扩张出现概率高达42%;

- 被追问时间细节时,右手食指轻敲大腿是说谎者最常见的自我安抚动作,占比61%;

- 真正的惊讶只会持续不到1秒,超过2秒的“震惊脸”都是演的。

这些数据告诉我:微表情不是玄学,而是统计学。把它当成一门手艺,练够100小时,你也能成为“人肉测谎仪”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~