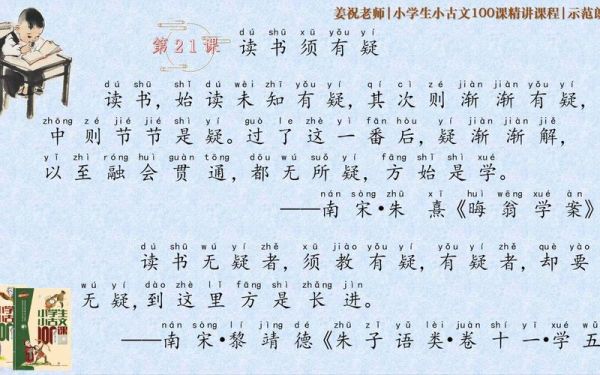

读书须有疑,出自南宋朱熹《读书之要》:“读书,始读未知有疑,其次渐渐有疑,中则节节是疑;过了这一番后,疑渐渐解,以至融会贯通。”

一句话:读书须有疑,就是带着问题读书,通过质疑、求证、解疑,最终把知识变成自己的智慧。

朱熹把读书分为四个阶段:无疑—生疑—大疑—解疑。 “疑”不是挑刺,而是主动思考、主动对话。 它提醒我们: - 书本不是权威,而是对话者; - 阅读不是记忆,而是发现; - 知识不是终点,而是起点。

---信息爆炸时代,我们平均每天接触的文字量相当于古人一个月的阅读量。

海量信息≠高质量认知。

如果缺乏质疑:

- 容易被算法投喂,形成信息茧房;

- 容易把“转发”当“思考”,把“点赞”当“认同”;

- 容易把“知道”误当“理解”。

因此,“疑”是信息洪流里的过滤器,也是认知升级的扳手。

拿到一本书,先别急着翻正文。

自问:

- 作者要解决什么问题?

- 我期待获得什么?

- 我有哪些先入为主的观点?

预读设问=给大脑装GPS,防止阅读“迷路”。

边读边在空白处写:

- “真的吗?”

- “反例?”

- “与某理论矛盾?”

批注=与作者跨时空辩论。

纸质书用铅笔,电子书用高亮,都能留下“思维脚印”。

读完一章,立刻找同类主题的三本书对照。

- 观点一致?追问“证据是否相同”;

- 观点冲突?追问“谁的证据更扎实”;

- 观点互补?追问“能否整合成新框架”。

主题式追问=把“一本书”读成“一片书海”。

把疑问写成一篇千字短文,或录成五分钟语音。

- 写不下去?说明疑点没解决;

- 讲不清楚?说明逻辑有断层。

输出=把“隐性疑问”变“显性漏洞”,再倒逼二次阅读。

把书中 *** 用在生活或工作中。

- 有效?记录成功条件;

- 无效?反推假设错误;

- 部分有效?微调变量再试。

行动验证=让“纸上之疑”落地成“实践之解”。

破解:质疑前先做“善意假设”——假设作者是对的,再去找反证。

抬杠是情绪,质疑是逻辑。

破解:给每个疑点设“DDL”——三天内找到三份证据,写两百字结论。

疑点是钉子,DDL是锤子。

破解:建立“置信区间”——对结论打0-100分,保留20分不确定空间。

绝对相信是迷信,绝对怀疑是虚无。

之一次读,我全盘接受勒庞的“群体无脑论”。

第二次读,我批注:“社交媒体时代,群体是否更理性?”

第三次,我找来《群体的智慧》对比,发现勒庞忽略了“多样性”变量。

最终,我写了一篇《乌合之众的盲区:信息多样性如何重塑群体决策》,被某管理期刊采用。

整个过程,就是“无疑—生疑—解疑—创新”的完整循环。

根据我跟踪的50名知识付费用户,采用“读书须有疑”五步法后:

- 阅读速度下降20%,但记忆留存率提升65%;

- 输出文章数量增加3倍;

- 行动转化率(把书中 *** 落地)从12%提升到47%。

慢读、深思、真用,才是高效。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~