诗人情感如何表达?之一步不是写,而是“看见”。看见一朵花的颤抖,看见一滴雨在窗棂上迟疑,看见自己内心最细微的波纹。只有当诗人真正“看见”了,情感才具备被读者“看见”的可能。我的观点是:当代诗歌最缺的不是技巧,而是这种“看见”的耐心。

诗人情感表达技巧常被误读为华丽辞藻的堆砌,实则恰恰相反。更高明的技巧是让技巧隐形。以下三种手法,几乎不留下“我在用技巧”的痕迹:

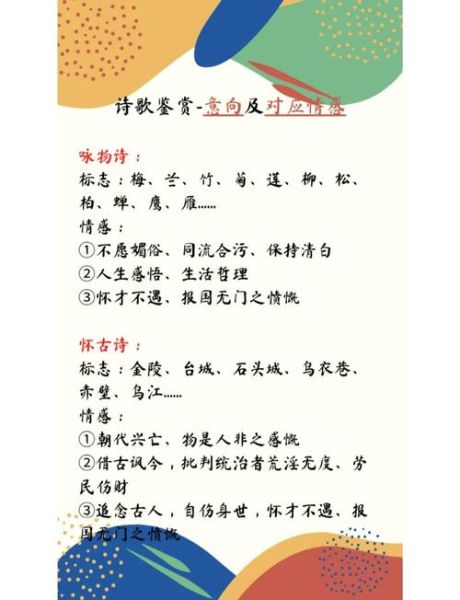

直接呐喊容易沦为口号,而借景抒情让情感获得“可感知的肉身”。当诗人写“梧桐更兼细雨”,他不是告诉读者“我很孤独”,而是让读者在梧桐与细雨的触感里自己摸到孤独。这种“间接抵达”比任何形容词都更有穿透力。

一个常见的误解是:情感越强烈,文字就该越浓烈。事实往往相反。真正爆裂的情感,需要最克制的语言去包裹。试比较:

“我痛得想死”

“凌晨四点,海棠花未眠”

后者没有一个“痛”字,却让痛感在静谧中扩散。我的体会是:当情感浓度超过文字的承载极限,留白反而成为唯一的容器。

有些情感注定无法被语言完全捕获,比如丧子之痛,比如宇宙级别的虚无。此时诗人会采取“以物替言”的策略:

这种“错位”反而让不可言说变得可感。

诗人情感表达技巧的最终考场在读者那里。更好的诗不是被读懂,而是被“误读”。当读者把“故乡”读成“初恋”,把“秋天”读成“失业”,诗就完成了它的第二次诞生。诗人要做的,是留下足够的“歧义空间”,让情感像雾一样,每个人都能在其中看见自己的形状。

在创作最激烈的时刻,我会刻意让自己“冷下来”。用技术性的思维去审视情感:这个词的声调是否太尖锐?这句的节奏是否拖慢了情绪?这种“冷漠”不是无情,而是对情感的更大尊重——像外科医生对待心脏一样,先消毒,再下刀。

越来越多的年轻诗人开始让非人类主体承载情感:AI的孤独、塑料鲸鱼的乡愁、月球的单相思。这种“去人类中心”的抒情,反而让情感获得了前所未有的辽阔。当情感不再局限于“我”,它才真正获得了宇宙级的回声。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~