在猫腻笔下,**“读书人”并非职业,而是一种精神坐标**。他们不一定握有千军万马,却能以笔墨撬动天下大势。从夫子的洒脱到李慢慢的温润,再到宁缺的叛逆,每一个被称作“读书人”的角色,都在用自己的方式回答同一个问题:当世界疯狂时,清醒的人该如何自处?

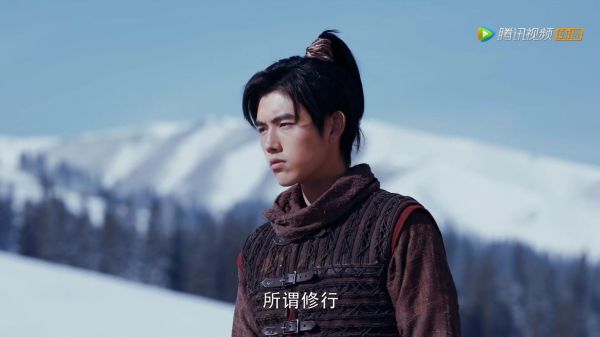

传统印象中,读书人当“温良恭俭让”,但宁缺**开局就杀人,说话带刀,行事如匪**。这种反差恰恰是猫腻的野心——

“如果读书只是为了顺从,那长安城与粪坑何异?”——宁缺·渭城语录

他的“不讲理”实则是另一种讲理:**用血与火逼世界承认弱者的生存权**。当他在朝阳城头写下“天若容我,我便能活”时,读书人三个字终于挣脱了道德绑架,回归“人之为人”的本真。

| 考核阶段 | 表面任务 | 真实考验 |

|---|---|---|

| 登山 | 走过夫子设下的石阶 | **放弃捷径,承认自己的渺小** |

| 辩难 | 与师兄论道 | 接受“道理未必越辩越明”的荒诞 |

| 破题 | 解答夫子留下的字谜 | **敢于质疑夫子本身** |

李慢慢当年在“破题”环节写下的答案是“夫子错了”,**直接导致夫子大笑三日**,收其为首徒。这种“以下克上”的基因,后来完整体现在宁缺身上。

昊天世界的修行者追求“与天斗”,读书人却坚持“与人斗”。**当陈皮皮用道术炸平山峰时,李慢慢只需说一句“你鞋底沾了蚂蚁”就能让他道心崩溃**。这种降维打击源于:

这也是观主最终败给宁缺的根本原因——他可以用天启神术碾压众生,却压不住宁缺在城头写下的那个“人”字。

在算法统治的时代,**“读书人”成了一种反内卷的符号**。他们提醒我们:

“你可以不考公,不考研,不打卡,但你必须给自己的灵魂找一个不跪下的理由。”——某豆瓣小组热评

当职场PUA用“格局”绑架你时,想想余帘的“我入魔宗,只为证明女子不必温婉”;当社会规训你“三十而立”时,记住李慢慢三十岁才学会打架,**但一出手就是天下溪神指**。将夜的伟大在于,它把读书从“阶层跃迁工具”还原成“人格独立宣言”。

重读原著时,我发现一个惊悚细节——**所有读书人的死亡场景都伴随着“书页翻动声”**。颜瑟大师化灰时,旧书楼传来哗啦声;朝小树诀别时,春风亭外有纸页掠过。猫腻似乎在暗示:

“读书人不会真正死去,他们只是被翻到了下一页。”

于是宁缺最后成为新教宗时,**他点燃的根本不是典籍,而是自己写满批注的《太上感应篇》**。火焰中飞出的灰烬,像极了长安城那场永不熄灭的雪。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~