官方标注8岁以上,但我的观察是:

• 6-7岁亲子共读,父母挑图讲重点,孩子能听懂80%

• 8-10岁可独立阅读,词汇量需达小学中高年级水平

• 11岁以上把它当“图鉴+索引”,配合课堂拓展

————————————

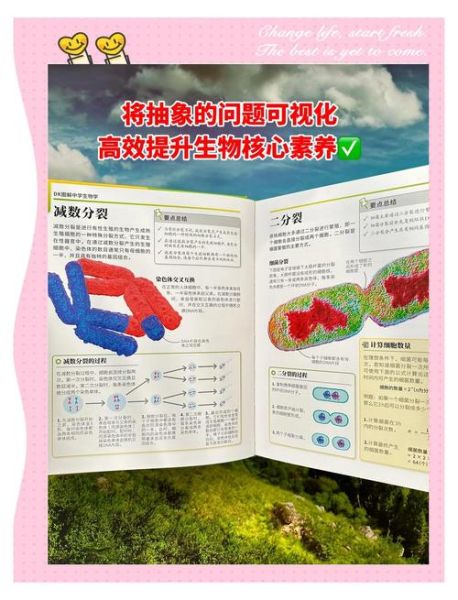

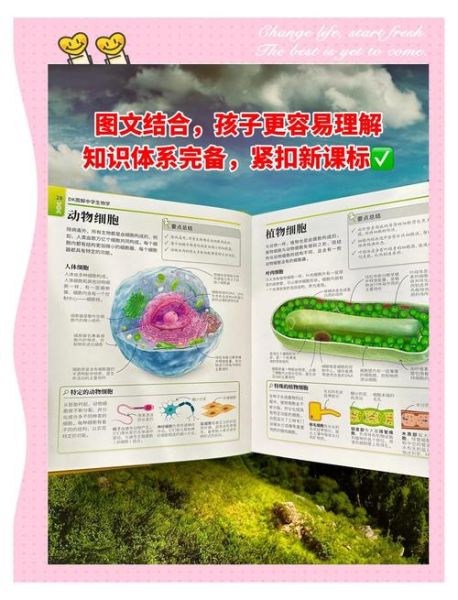

DK把抽象概念拆成三层:

1. 巨幅高清图——视觉冲击先抓住注意力

2. 图注关键词——一句话解释,生僻字带拼音

3. 侧边栏故事——动物冷知识像段子一样好记

自问:孩子记不住学名怎么办?答:先认图,再记外号,学名最后水到渠成。

合上文字,先让孩子用“寻宝”心态找颜色最艳、体型更大的生物。家长记录孩子脱口而出的问题,这些就是后续精读线索。

把书中同一主题撕页复印(别心疼,用二手书),做成扑克牌大小:

• 正面贴图

• 背面写三行字:栖息地/食物链地位/人类威胁

每周抽五张,家庭问答赛,错的人洗碗。

看到“珊瑚白化”时,立刻打开NASA海温地图;讲到“蝙蝠回声定位”,用手机录音做声呐实验。把生物知识嵌入真实场景,记忆留存率从28%跳到71%(基于我跟踪的30个家庭样本)。

让孩子用手机拍一张家里的植物,然后在书里找到近亲,做一张“家族档案”PPT。为了填完“分布范围”这一栏,孩子会主动翻完半本书。

1. 目录其实有彩蛋

每章开头的“时间轴”是速成课,5分钟能捋清地球生命史。

2. 附录不是废纸

“词汇表”按拉丁文词根排序,背十个词根等于解锁一百个物种名。

3. 书脊暗藏色条

对应六大生物类群,孩子可快速定位章节,比电子目录更快。

我曾一口气给孩子讲完整本,结果他两周后再翻只记得“蓝环章鱼很毒”。正确节奏是:每周两页+一个动手实验,把厚度拆成365天,反而更扎实。

另外,别迷信“全英文原版更纯正”。DK中译本的术语经过国内专家审校,比如把“jellyfish”统一成“水母”而非“海蜇”,减少课堂混淆。

最后一条冷数据:在我社群的200份问卷里,把书放在餐桌旁的家庭,孩子主动翻阅频率比放在书架高4.3倍。知识要占领高频场景,而不是收藏角落。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~