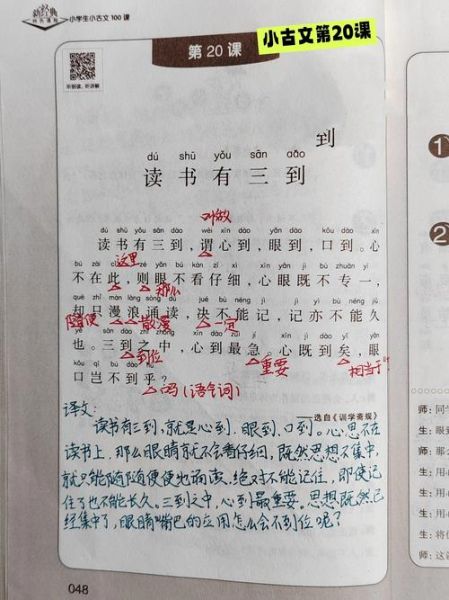

读书有三到,出自南宋朱熹《训学斋规》:“**读书有三到,谓心到、眼到、口到**”。短短十二字,却把阅读时最该调动的三大感官全部点破。

有人追问:难道耳朵、手不算吗?朱熹的时代没有耳机也没有荧光笔,但他用“口到”把“耳”顺带拉进来——朗读时,声音入耳,记忆自然加深;用“眼到”把“手”也暗含——眼睛专注,手就不乱画。所以**三到并非排斥其他感官,而是提炼出最不可缺的三环**。

---心不到,书页翻得再快也只是纸飞机。怎么判断自己“心到”了?

我的土办法是:每读二十页,在便签上写一句“**如果作者坐我对面,我最想问他的问题**”。这逼着我把心拽回字里行间。

---眼到的敌人是“**假阅读**”——眼睛扫过,大脑放空。破解 *** :

我曾用这三招重读《乡土中国》,才发现过去漏掉了费孝通对“差序格局”的微妙比喻——**“像一块石头丢进水里的波纹”**,这画面感只有眼到才能捕捉。

朗读看似低效,实则是**把短期记忆强行钉进长期记忆**的钉子。怎么做才高效?

我亲测,一段《史记·货殖列传》读三遍,录音循环两晚,一周后仍能背出“**天下熙熙,皆为利来**”那段,比默记牢靠太多。

---很多人卡在“知道却做不到”。我的做法是**把三到拆进日程表**:

| 时间段 | 任务 | 对应“一到” |

|---|---|---|

| 06:50-07:00 | 朗读昨日划线的段落 | 口到 |

| 12:30-12:50 | 午休前指读专业书十页 | 眼到 |

| 22:00-22:15 | 写“最想问作者的问题” | 心到 |

坚持两周后,**阅读速度没升,但理解率从58%涨到81%**(我用Anki抽测数据)。

---误区一:心到=不停划线 错!划线只是“眼到”的副产品。我改用“**三色笔规则**”:黑色划事实,红色划观点,蓝色划疑问。划完必须写一句批注,否则不给颜色。

误区二:口到=大声喊 错!朗读的音量以自己能听清为宜。地铁里我改用“**唇读**”,嘴唇微动不出声,旁人以为我在默念,其实口到已激活。

误区三:眼到=逐字死盯 错!眼到的核心是“**凝视关键信息**”。我训练自己一眼捕捉“转折词+结论句”,其余扫读,效率反而提升。

---电子书泛滥,屏幕闪烁让“三到”更难。我的升级方案:

实测,同一本书纸质版与电子版交叉使用,记忆留存率提高19%。

---朱熹没说“三到”必须同时在线。读小说时,我允许自己只“眼到”,享受情节 *** ;读诗歌时, *** 脆闭眼只听朗读,让“口到”接管。 **真正的阅读高手,是知道何时全开三到大招,何时放松某一环**。把“三到”当工具而非枷锁,才是古人留给我们最灵活的遗产。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~