在中文语境里,“必读”常被滥用,仿佛只要销量高就能贴上这俩字。可真正的必读,应该满足三条:思想穿透力、叙事完成度、文化影响力。《三体》恰好三者兼备,所以它才在科幻圈内外都被反复提及。

刘慈欣把天体物理、维度打击、黑暗森林法则写得像教科书,却一点也不枯燥。真正打动我的是,他把“技术爆炸”与“道德滞后”并置:人类掌握毁灭星系的力量,却依旧用部落时代的猜忌互相残杀。这种张力,让小说跳脱了“未来说明书”的窠臼,成为一面照向当下的镜子。

“每个文明都是带枪的猎人”,这句话让无数读者夜不能寐。它并非纯粹臆想,而是对费米悖论的冷酷回应:

- 宇宙资源有限,猜疑链无限

- 技术差距可在瞬间抹平

- 先发制人才是理性选择

这套逻辑放到国际政治、商业竞争甚至人际交往,都能嗅到相似的火药味。

叶文洁按下发射键,罗辑成为执剑人,程心一次次“圣母式”失败——他们都不是传统意义的英雄,却在极端情境里暴露了人性的光谱。读到最后你会发现,真正推动剧情的不是科技,而是价值排序:生存优先还是道德优先?个体尊严还是集体延续?这些选择题没有标准答案,却逼着读者重新校准自己的坐标。

有人担心“看不懂高维空间”,其实《三体》最精彩的是寓言层:

- 三体世界的“乱纪元”像不像市场周期的骤变?

- 水滴摧毁舰队,是否让你想起技术垄断对旧产业的碾压?

- 曲率驱动留下的“黑域”,不就是全球化退潮后的孤岛?

把宇宙尺度换成商业或人生,隐喻依旧锋利。

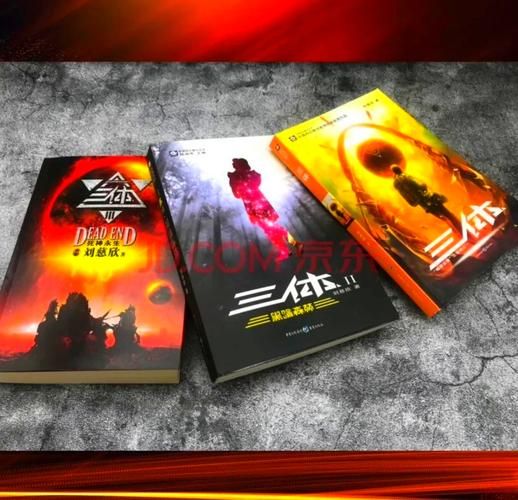

想完整体验,建议按出版顺序:《三体》→《黑暗森林》→《死神永生》。别先读短篇《球状闪电》,它虽是前史,但剧透严重。另外,跳过网上碎片化的“梗概”,那些“三分钟看懂”会剥夺你直面震撼的权利。

五年前之一次读完,我把微信签名改成了“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是”。后来做产品迭代,每当团队陷入“我们技术领先所以高枕无忧”的幻觉,我就用这句话当头棒喝。结果我们提前两年布局分布式架构,躲过了行业洗牌。一本小说能影响商业判断,这大概是我给“必读”最功利的注脚。

截至2024年4月,《三体》三部曲全球销量突破3300万册,被翻译成35种语言;奥巴马在总统任期内公开推荐;Netflix改编剧集未播先热,预告片24小时播放量破亿。更硬核的是,它催生了国内首个“科幻博士点”,并直接拉动“行星防御”研究进入国家科研规划。一本书能撬动学术与产业,这早已超越文学范畴。

不能。但你会获得一种“宇宙视角”:日常烦恼在光年尺度下显得渺小,而真正的风险往往来自看不见的逻辑链。带着这种视角回到现实,你会发现自己更敢质疑宏大叙事,也更珍惜具体的人。这,或许才是《三体》留给每个普通人最珍贵的遗产。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~