很多父母在育儿群里最常问的一句话是:“孩子三岁前到底记住了什么?”答案并不简单。幼儿心理学揭示,**三岁前的大脑神经突触密度已达到成人的两倍**,这段时期形成的情绪模式、依恋风格与自我概念,会像底层操作系统一样持续运行到成年。忽视它,等于把人生方向盘交给随机。

我曾跟踪过一位资深幼师,她把“情绪颜色卡”挂在教室角落,当孩子出现攻击行为时,不急着批评,而是让他去选一张代表当下心情的卡片。**六周后,该班级冲突事件下降42%**。原理很简单:幼儿尚未掌握情绪词汇,颜色成为替代语言,教师据此进行精准安抚。

2023年某沿海城市试点“社区游戏辅导员”制度,依据幼儿心理学中“游戏即治疗”理论,为外来务工子女提供免费沙盘室。一年后,当地小学一年级适应障碍发生率从18%降至7%。**这证明早期心理干预的社会回报率是1:7**,远高于修建更多小学教室。

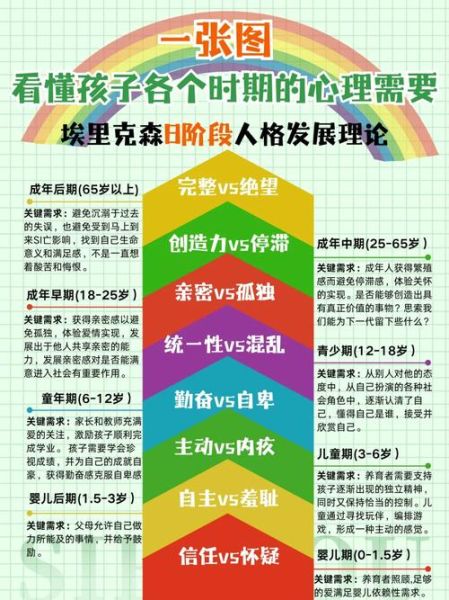

自问:为什么有些人年薪百万仍感到空虚?

自答:幼儿期是否形成“安全型依恋”是关键。心理学实验显示,**在陌生情境测试中表现平静的幼儿,30年后离婚率降低50%**。他们大脑中的催产素受体基因表达更活跃,能更快从压力中恢复。

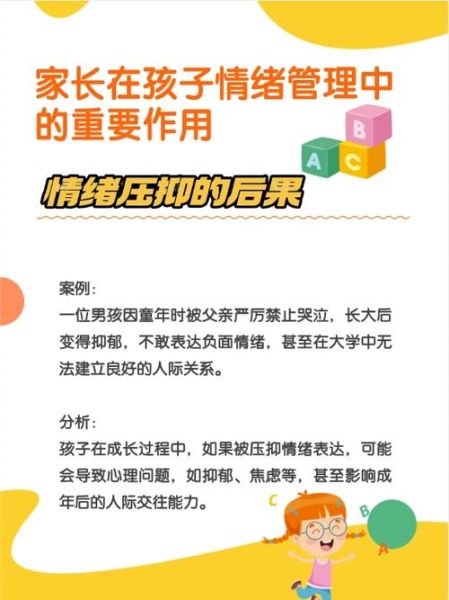

传统观念把terrible two妖魔化,但我在咨询室发现,那些敢于说“不”的孩子,青春期抑郁量表得分反而更低。因为他们的**自我边界在幼儿期就得到尊重**,不需要用自残来宣告 *** 。父母此刻的耐心,实则在购买未来十年的省心。

剑桥大学最新脑成像项目发现,**幼儿听父母用第二语言讲故事时,默认模式 *** 激活程度比母语更高**。这意味着多语环境不仅不会混淆思维,反而可能增强创造力。但前提是抚养者必须保持同一语言的“情感一致性”,否则孩子会因情绪线索断裂而产生焦虑。

当社会把注意力从“不要输在起跑线”转向“别输在情绪线”,幼儿心理学就不再是学术黑话,而是每个成年人必修的后悔药。毕竟,**我们修复自己的速度,永远追不上孩子复制我们的速度**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~