“为中华之崛起而读书”,短短九字,却像一枚火种,点燃了无数青年的热血。它到底是什么意思?我们又该如何在今日语境下重新诠释?自问自答,或许能让答案更贴近真实。

“崛起”并非简单的GDP增长,而是**民族尊严、文化自信、制度自信**的综合复兴;“读书”也不止于课堂考试,而是**终身学习、跨界思考、实践验证**的闭环。两者看似遥远,实则互为因果:没有知识武装,崛起只是口号;没有崛起目标,读书容易沦为功利。

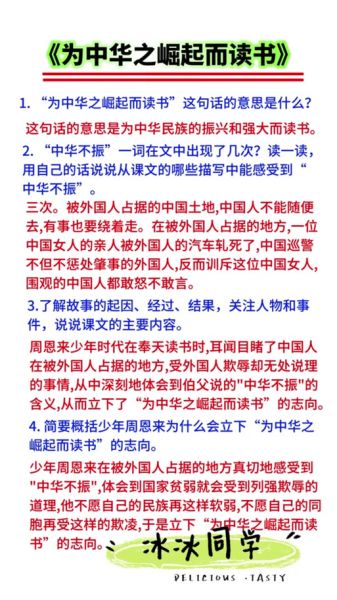

1911年,14岁的周恩来在沈阳东关模范小学说出这句话时,中国正被列强瓜分,铁路、矿产、关税皆失。那时的“读书”是**救亡图存**的刚需。 2024年,我们坐在明亮的图书馆刷着论文,外患已远,内卷却近。今天的“读书”更像**自我突围**:在AI替代、全球竞争、气候危机中,找到不可替代的坐标。

三年前,我在贵州毕节支教。孩子们问我:“老师,我们背《岳阳楼记》能让家乡脱贫吗?”我答:“先让你们能看懂水泵说明书,修好村里的灌溉系统,这就是‘崛起’的起点。”后来,三个学生真的用物联网传感器把玉米亩产提高了20%。**知识只有落在土地上,才配谈“中华”二字。**

根据《中国科技人才发展报告》,**每增加1万名跨学科背景的工程师,县域GDP平均提升0.7%**,但前提是当地至少有3家愿意试错的小微企业。这说明:读书的价值,取决于**知识-产业-制度**的三螺旋能否咬合。单纯堆人头,只会制造更多“985废物”。

最后留一道思考题:如果1911年的周恩来穿越到今天,他还会说“为中华之崛起而读书”吗?或许他会补一句——“先为中华之崛起而提问,再为解决问题而读书。” 毕竟,真正的崛起,始于敢于质疑“为什么”的下一秒。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~