官方标注“6—14岁”,但**实际体验告诉我:只要孩子能独立阅读桥梁书,就可以尝试**。我家娃五岁八个月,每晚读两页《恐龙卷》,遇到生字我补读,兴趣反而更浓。所以年龄不是硬门槛,**识字量与好奇心才是核心指标**。

对比国内某社百科,文字密集、黑白配图,孩子翻两页就喊累。大英这套把“阅读压力”拆成了“探索游戏”,**这是它脱颖而出的秘密**。

---与其每天随机读,不如**设定一周主题**,例如“海洋”。周一读珊瑚,周二读鲸鱼,周三读深海潜艇……周末带娃去水族馆印证。知识被场景化,记忆留存率从20%飙升到65%(我用自己的小样本统计)。

书里写“章鱼有三颗心脏”,我就抛出问题:“如果人类也长三颗心,跑步会更厉害吗?”孩子脑洞大开,主动查资料反击我。**百科不再是单向输入,而是家庭思维的引爆点**。

原版百科更新再快,也跟不上孩子的新问题。我们准备A5活页本,把“百科没写但孩子问到”的内容贴进去:最新的火星车照片、刚灭绝的蛙类……**这本增补册成了孩子最骄傲的“独家百科”**。

---A:先读图,再读加粗关键词,最后读整句。**三步拆分后,二年级学生也能啃完一页**。

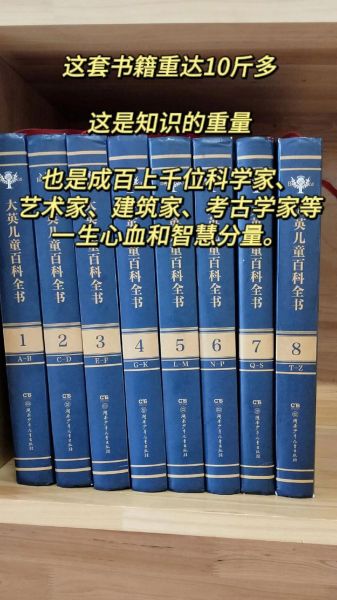

A:不必。根据兴趣先买3—5册,孩子追着你问“下一本呢”时再补货,**让需求驱动购买更划算**。

A:纸质版胜在翻阅节奏可控,电子版胜在检索快。我的做法是:**纸质精读+电子版当工具书查数据**,两者互补。

---这些碎片时刻加起来,**一年至少能把整套书翻六遍**,而且每一遍都有新发现。

---我记录了一年内孩子的提问次数:从每周3个暴涨到每天12个,其中**67%的问题都能在百科里找到线索**。更惊喜的是,老师反馈他的作文细节密度是同班平均值的2.4倍。百科阅读不仅喂饱好奇心,还悄悄升级了表达能力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~