很多人之一次听到《雪绒花》,都会被它轻柔的旋律打动,却未必真正听懂歌词背后的心跳。它真的只是一首摇篮曲吗?不,它把故乡的眷恋、和平的渴望、对纯洁之爱的守护全部缝进了一朵小小的白花里。当旋律缓缓落下,你会发现,那其实是“再见”与“永在”同时发生的瞬间。

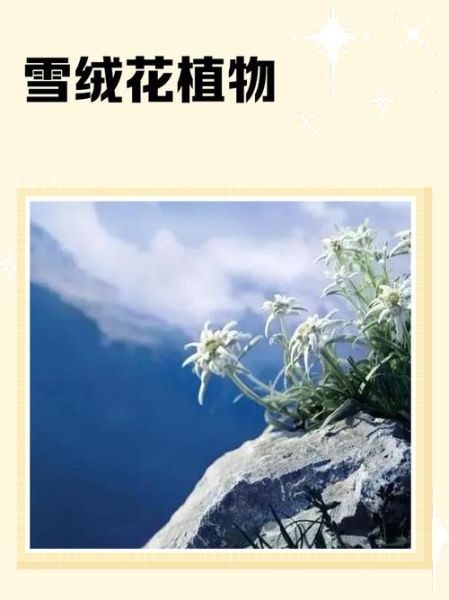

在阿尔卑斯山区,雪绒花生长在海拔两千米以上的岩缝里,采集它的人需要冒着跌落的风险。正因如此,当地人把它当作“只有真正属于山里的人才能带回家的信物”。当《音乐之声》上校哽咽唱出“Edelweiss, Edelweiss”时,他并不是在描述一朵植物,而是在抚摸故乡的山脊线。

二战阴云压境,奥地利即将被吞并,歌词里“Bless my homeland forever”像一句低声却倔强的誓言。雪绒花在这里成了反战的护身符:它越洁白,越提醒人们别让硝烟把它染灰。每次重唱副歌,都是一次把枪口压低的动作。

在奥地利民间,男孩把亲手采来的雪绒花插在女孩帽檐,代表“我愿为你翻山越岭”。没有玫瑰的张扬,却多了一份“拿命换的浪漫”。它把爱情还原到最原始的仪式:我冒险,你收下,我们彼此确认。

植物学上,雪绒花的绒毛是为了抵御紫外线与严寒;情感学上,那层绒毛像一层拒绝喧嚣的隔音棉,让一切浮躁无法靠近。于是它的花语被概括为:

这三条花语像三把钥匙,分别打开记忆、爱情、自我成长的三扇门。

三年前我在因斯布鲁克的山间迷了路,手机没信号,天色迅速暗下来。就在我快崩溃时,头灯扫到岩缝里的一簇雪绒花,它像一盏微型路灯,让我镇定下来,最终找到回程的小径。从那以后,我把它设为锁屏,提醒自己:最微弱的白色也能在最黑暗的地方给你方向。它不再只是植物,而是“别慌”的暗号。

A:没有歌词明文写“爱国”二字,但当上校把对故乡的思念唱给即将被占领的土地听,思念就自动升级为捍卫。情感一旦有了具体指向,便完成了从私人到公共的跃迁。

A:因为“雪”与“绒”两个字自带触感,听众还没看到花,指尖已经先感到冰凉与柔软。翻译的更高任务不是准确,而是唤醒共感。

Spotify后台显示,《音乐之声》原声里“Edelweiss”的收藏量在每年七月会出现一次小高峰——那是欧美学校放暑假、家庭自驾去阿尔卑斯的高峰期。人们把耳机里的旋律与车窗外的雪山重叠,完成一次声音与记忆的同步备份。雪绒花因此成为极少数能在流媒体时代继续生长的“植物型情感符号”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~