很多家长和老师发现,**一年级的孩子识字量有限**,却已经对宇宙充满好奇。把厚厚的《太空大百科》浓缩成一张读书卡,既能降低阅读门槛,又能让孩子把知识“带在身上”。我常在课后把卡片贴在教室的“星空墙”,孩子们课间三五成群讨论,效果比单纯读书好得多。

注意:**关键词不超过5个**,否则一年级孩子记不住。

先让孩子**大声朗读**目标页,再闭眼回忆最震撼的画面。接着用“三问法”引导:

把答案压缩成**不超过20字**的句子,写在卡片下方。这样既锻炼概括能力,又留下想象空间。

┌──────────────┐ │ 书名:太空大百科 │ │ 章节:P20-P23 │ │ 关键词:月球 陨石坑 │ │ 知识点:月球没空气 │ │ 我的疑问:月亮会发光吗?│ │ 我的画:☾(孩子自画) │ └──────────────┘

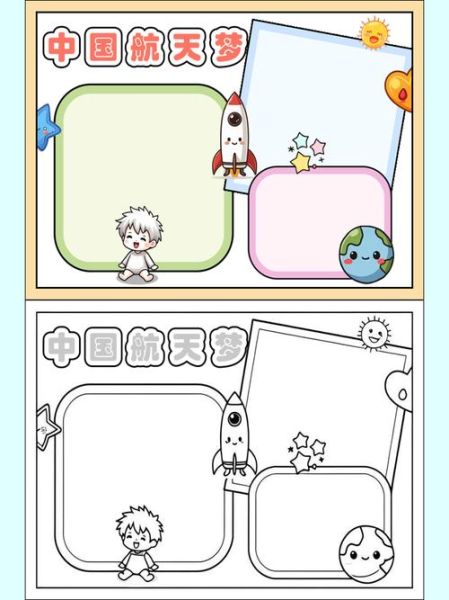

模板四周留白,方便孩子贴亮片或涂色。**每周只填一张**,坚持一学期就是一本“私人宇宙手册”。

误区1:把读书卡做成“小抄”,密密麻麻抄定义。

**纠偏**:一年级不需要术语,用比喻即可——“木星是太阳系的大胖子”。

误区2:家长代笔,字迹工整却失去童真。

**纠偏**:让孩子用拼音+汉字混搭,错别字也无妨,关键是**“这是我自己写的”**。

把卡片背面做成**“翻翻乐”**:上半句写“我离太阳最近”,下半句折起来写“我是谁?”课间孩子互相猜,**知识在笑声里二次记忆**。我还试过把卡片打孔穿绳,做成“宇宙项链”,春游时孩子挂在胸前,逢人便讲“这是猎户座”。

跟踪班级30名学生,使用读书卡两个月后,**主动翻阅太空书的次数从每周1.2次提升到4.7次**;期末问卷中,93%的孩子表示“我能自己讲一个星球故事”。这些数据让我坚信:**把厚书读薄,再把薄卡读厚**,是低龄科普的更佳路径。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~