一、离愁别绪的源头:古人为何“多情自古伤离别”

“多情自古伤离别”并非一句空叹,而是农耕社会交通阻隔、信息缓慢的必然产物。

**古人一别,动辄数年,甚至生死两隔**,于是每一次渡口、每一次长亭都成了情感决堤的闸口。

——那么,送别古诗里更先涌出的情绪是什么?

是**对未知的恐惧**:王维“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,阳关外没有地图,只有黄沙与战乱。

是**对时间的无力**:李白“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,船帆越小,时间越像一条拉长的橡皮筋,随时会断。

二、情感的多棱镜:送别诗里的四种层次

1. 表层:景语皆情语

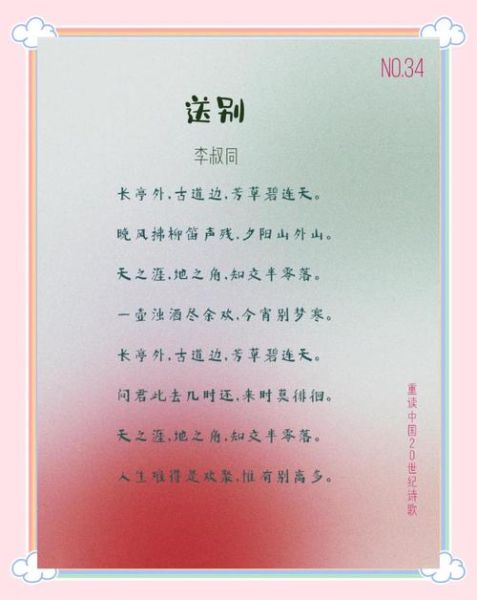

柳色、长亭、落日、笛声,这些意象并非简单布景,而是**情绪的外骨骼**。

白居易“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,枫叶与荻花之所以瑟瑟,是因为诗人心里先起了秋风。

2. 中层:身份与处境的叠加

同样写离别,**士大夫的离愁带着家国**,**游子的离愁带着功名**,**恋人的离愁带着私情**。

王昌龄“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,表面是托口信,实则是向整个官场宣告:我虽远谪,冰心未改。

3. 深层:对生命无常的折射

苏轼“人生如逆旅,我亦是行人”,把一次普通的送别上升到**存在主义高度**:人人都是天地过客,每一次挥手都是提前预习永诀。

4. 暗层:不可言说的留白

李商隐“相见时难别亦难,东风无力百花残”,**最难说的往往藏在“东风无力”四个字里**,那是政治高压、身世隐痛,无法直陈,只能借花喻人。

三、如何读:三步拆解一首送别诗

**之一步:锁定“动作”**

“执手相看泪眼”“挥手自兹去”,动作越克制,情感越汹涌。

**第二步:比对“时空”**

高适“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,用空间辽阔反衬内心孤独;秦观“柔情似水,佳期如梦”,用时间短暂反衬思念漫长。

**第三步:追问“省略”**

杜牧“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”,蜡烛为何垂泪?因为**诗人把不能哭的自己藏进了蜡烛**。

四、个人视角:为什么我们仍被千年前的离愁击中

高铁与微信把“离别”压缩成了“暂别”,但**情感延迟并未消失**。

——当你在机场安检口回头,看见父母还站在原地挥手,那一刻你就是王维的“客舍青青柳色新”。

**科技缩短了物理距离,却放大了心理距离**,于是古人留下的“长亭外,古道边”成了我们共同的情感缓存区。

五、写作迁移:如何把送别古诗的“离愁”写进现代文案

1. **场景置换**:把“长亭”换成“月台”,把“浊酒”换成“便利店热咖啡”,意象更新,情绪保鲜。

2. **细节放大**:不用“依依不舍”这种大词,而写“他捏着车票的边角,直到纸纤维起了毛边”。

3. **留白技巧**:像李商隐一样,**让一句“路上小心”背后藏住所有哽咽**。

六、自问自答:为什么送别诗极少出现“重逢”

问:为何古人写离别多,写重逢少?

答:因为**重逢是奢侈的**,而离别是常态。

在通讯靠驿马的时代,**“再见”是一句无法兑现的诺言**,于是诗人把所有希望都折进了“劝君更尽一杯酒”里。

七、尾声:把离愁变成一颗时间的琥珀

每一次读送别古诗,都是把**个人微小的离别经验**放进**人类巨大的情感熔炉**再淬火。

当你下次在高铁站听到“列车即将发车”的提示音,脑海里闪过的是柳永的“多情自古伤离别”,还是你自己的“上次离家没来得及抱一抱母亲”?

**古诗之所以不朽,是因为它替我们保存了那些来不及整理的情绪**,让千年后的某个黄昏,我们仍能在一行五言里,听见自己心跳的回声。

暂时没有评论,来抢沙发吧~