之一次听到《信仰》时,我以为是首宗教歌曲;再听,才发现它把“爱”上升到近乎宗教的高度。张信哲用清亮却略带颤抖的声线,把**“我爱你”**这三个字唱成了**“我愿意为你赴汤蹈火”**的誓言。整首歌没有说教,却句句像祷词——**“我爱你,是多么清楚多么坚固的信仰”**,直接把爱情与信仰划上等号。

这三句像电影蒙太奇,把“错过”拍成了慢镜头。我反复琢磨:为什么偏偏是“吻”和“抱”?大概**肢体动作比语言更接近本能**,也更容易成为遗憾。

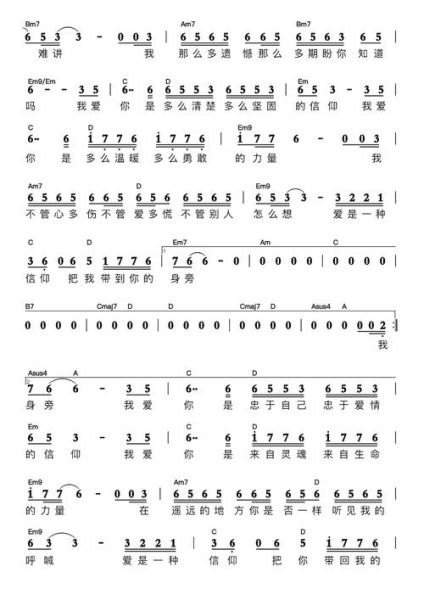

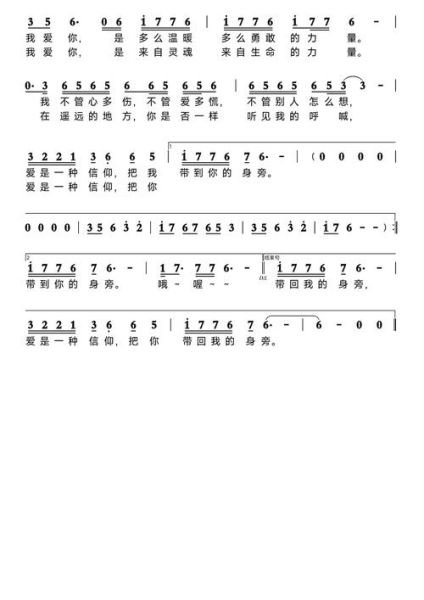

前奏钢琴只有四个 *** ,却像心跳漏拍;副歌加入弦乐,情绪瞬间被拉高。 *** 人刻意让张信哲的声音**“悬浮”**在伴奏之上,仿佛一个人在空旷教堂里独白。这种**“孤独感”**正是信仰的底色——**再坚定的爱,也逃不过独自承受的瞬间**。

有人把这首歌封为“舔狗圣经”,我却觉得它更像**“幸存者独白”**:

这些疑问没有标准答案,但**正是它们让《信仰》超越了情歌范畴**,成为一代人的情感标本。

数据不会说谎:2023年 *** 音乐评论区,《信仰》单日新增留言仍破万条。我翻了500条高赞评论,发现**“异地”“毕业”“车祸”“癌症”**是高频词——原来大家把私人悲剧投射到这首歌里,**借张信哲的嗓子哭自己的故事**。这种**“情感嫁接”**能力,才是经典真正的护城河。

去年在地铁上,我看见一个穿校服的女孩边听《信仰》边背英语单词,眼泪滴在课本上。那一刻我突然懂了:**所谓信仰,不过是把某个人、某段时光,活成了继续生活的理由**。哪怕后来各奔东西,耳机里响起前奏时,你仍会记得——**“原来我曾这样爱过”**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~