答案:老歌之所以越听越上头,是因为它们把个人记忆、时代氛围与音乐语言牢牢绑定在一起,形成了一条直达情绪的“高速公路”。

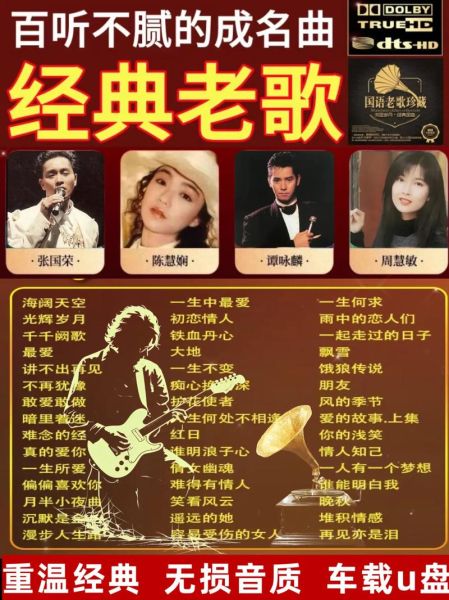

很多人之一次意识到老歌的力量,是在深夜随机播放到《千千阙歌》或《光辉岁月》的瞬间。前奏刚响,**嗅觉、触觉、画面感**像潮水一样涌来:高中晚自习偷偷塞耳机、之一次失恋在出租车后座哭到喘不过气、父亲的老录音机卡带沙沙作响……

心理学把这种体验称为“**普鲁斯特效应**”——一段旋律比任何文字都更精准地还原了当时的空气温度、光线颜色,甚至心跳节奏。老歌成了**私人时间胶囊**,把不可复制的青春封存进副歌。

对比当下流水线生产的“直给式”歌词,老歌更擅长**留白**。

这种**开放式叙事**像一面镜子,每个人都能照出独一无二的倒影。我的观点是:老歌的“不饱和表达”恰恰给了情感二次创作的空间,而新歌常因过度解读而失去了这份余味。

90后嘲笑过《心雨》的塑料MV,却在30岁某个加班夜被“我的思念是不可触摸的网”击中。原因有三:

别急着把歌单循环到烂,**精准触发**才有奇效:

我自己的偏方是:把老歌当作“**情绪疫苗**”。预感压力爆表时,提前听半小时《海阔天空》,副歌的高音像预防针,真遇到挫折时反而能唱出“原谅我这一生不羁放纵爱自由”自嘲解压。

当《野狼Disco》采样《路灯下的小姑娘》,当五条人把《Last Dance》唱成海丰话版,老歌完成了**第二次生命**。它们不再是博物馆的展品,而是**流动的基因**,在抖音15秒副歌、在Live House全场大合唱里持续突变。

或许二十年后,今天的00后会为《孤勇者》的钢琴前奏落泪——那时他们才会懂,**我们怀念的不是老歌,是听歌时那个毫无保留的自己**。

数据补充:网易云《2023听歌报告》显示,18-25岁用户深夜播放老歌的频次同比上涨47%,评论区高频词从“爷青回”变成了“想回家”。旋律的终点,永远是人心。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~