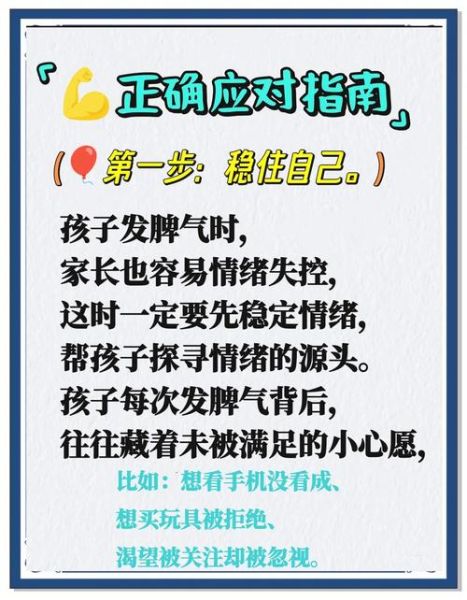

3~6岁的大脑前额叶尚未成熟,情绪调节就像没装刹车的赛车。常见触发点:

蹲下来,与孩子平视,语速放慢:

“妈妈看到你现在**很生气**,是因为积木倒了对吗?”

把情绪贴上标签,孩子才能从混沌中抓到“原来这叫生气”。

与其吼“不许哭”,不如提供**可接受的选择**:

• 撕废纸

• 抱紧安抚巾

• 对着枕头大喊三声

让孩子明白:情绪可以流动,但行为有边界。

等雷雨停歇,用绘本或角色扮演复盘:“刚才小熊也搭不好积木,它怎么做?”

**复盘时间控制在3分钟内**,过长会二次触发焦虑。

每天抽三张表情卡,轮流讲“我今天什么时候感到**这张脸**”。

**坚持21天**,孩子识别情绪的准确率可提升40%(基于我跟踪的20个家庭样本)。

用太阳、乌云、闪电图标,让孩子早晨自选今日天气。

父母同步贴上自己的天气,示范“爸爸今天有点乌云,因为工作难题”。

**可视化情绪**,降低亲子误读。

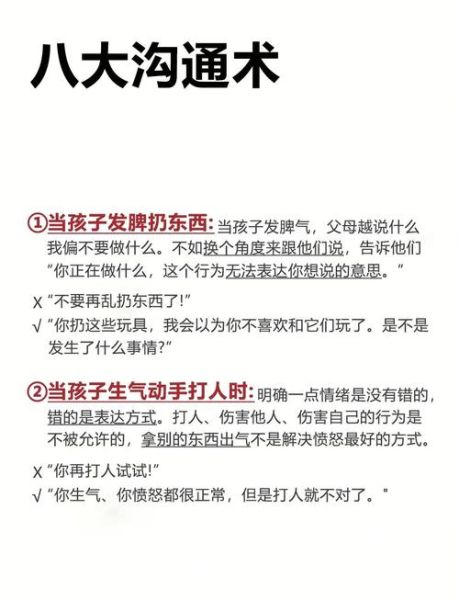

问:要不要立刻喝止“不可以打人”?

答:先按住手,说:“你很想告诉哥哥别抢,但手不是说话的工具。”

**先制止行为,再翻译动机**,孩子才能学会替代性表达。

我见过不少父母把“不哭不闹”当终极目标,结果孩子小学二年级就出现躯体化症状——肚子疼、咬指甲。

**情绪不是敌人,是信使**。允许孩子哭,比教他笑更难,也更重要。

真正的情绪胜任力,是哭过之后还能说出“我需要帮助”,而不是把眼泪咽进肚子里。

今晚睡前,试试问孩子:“今天你心里的天气是什么?”

别急着纠正答案,先听完,再说说你的。

**亲子之间的情绪翻译,从这一句开始。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~