答案:先帮孩子命名情绪,再提供安全出口,最后示范表达。

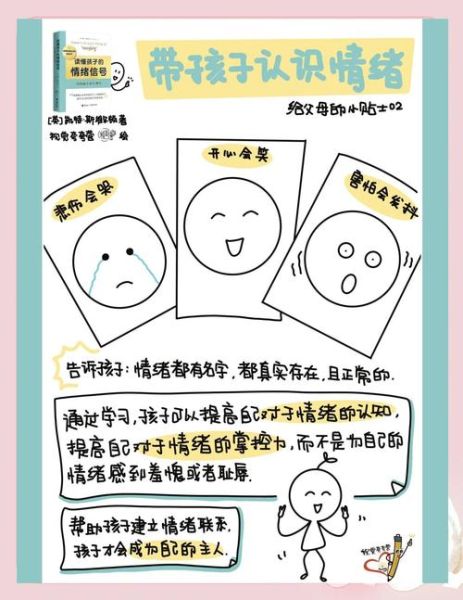

三岁的乐乐摔了玩具后只会大哭,七岁的果果被同伴抢了画笔却沉默不语。成人以为他们在“闹脾气”,其实他们只是**缺少情绪词汇**。大脑前额叶尚未发育完全,孩子无法像大人一样快速把生理感受翻译成语言,于是用动作或沉默代替。我的观察是:当孩子学会说“我现在很沮丧”,攻击行为立刻下降一半。

蹲下来,用**简短、具体、非评判**的句式替孩子翻译:

“积木倒了,你觉得很挫败,对吗?”

重复两周后,孩子会开始抢答:“妈妈,我很挫败!”此时他们已经把抽象感受与词语绑定。

在家里布置一个“情绪角”:软垫、涂鸦本、捏捏乐。规则只有一条——**任何情绪都可以来这里,但不能带走**。我试过把废纸箱贴上“生气回收站”,孩子往里扔纸团时,愤怒值肉眼可见地下降。

晚餐时,爸爸可以故意说:“今天堵车,我一开始很急躁,后来我深呼吸三次,心情才平静下来。”孩子听到**完整的情绪-调节-结果**链条,就会模仿。别小看这段“碎碎念”,它相当于给孩子的大脑安装了一套开源代码。

Q:孩子当众尖叫,越哄越失控怎么办?

A:先撤离现场,避免观众压力;再用一句“我看到你非常失望,因为冰淇淋掉地上了”帮他命名;最后提供二选一:“你想坐在长椅上哭一会儿,还是去买纸巾我们一起擦干净?”选择权=掌控感=情绪刹车。

Q:孩子回家闷闷不乐,问什么都不说?

A:放弃追问,改用“旁敲侧击”。一起画画时轻描淡写:“今天有人抢我停车位,我气得想按喇叭。”孩子往往会接话:“今天也有人抢我彩笔!”情绪通道就此打开。

“男孩子哭什么哭”——等于告诉孩子**脆弱是羞耻的**;

“再哭就不爱你了”——把情绪与爱挂钩,制造恐惧;

“没事的,一点都不疼”——**否定感受**,下次孩子干脆闭嘴。

我改用“你的眼泪告诉我这真的很疼”,孩子反而哭得更短,因为被理解了。

哈佛大学儿童发展中心追踪发现,**三岁前被准确回应情绪的孩子,七岁时社交能力测试得分高出32%**。另一项脑成像研究指出,经常进行情绪对话的儿童,杏仁核与前额叶的连接更紧密,也就是**越会说的孩子越能自我调节**。

把每一次哭闹都当成语言课,把每一次沉默都当成邀请。当孩子说出“我现在需要抱抱”,你就知道他已拿到了情绪世界的通行证。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~