很多新手爸妈把哭声当成“噪音”,其实它是**婴儿唯一的母语**。三个月内的宝宝平均每天要哭一到三个小时,这不是故意折腾,而是他们的大脑尚未发育出更复杂的信号系统。哭声的音高、节奏、停顿长度,都在传递不同的生理或心理需求。

婴儿的脸部肌肉在出生后第六周就能做出**社会性微笑**,但真正的情绪表达早在出生之一天就开始了。

快速皱眉+嘴角下拉=“我受到过度 *** ”; 瞳孔放大+舔嘴唇=“我有点紧张”; 眼睛眯成月牙+手脚乱蹬=“我好开心”。

这些微表情只持续零点几秒,父母如果低头刷手机就会错过。我的个人习惯是每天固定十分钟“凝视练习”,什么也不做,只是观察宝宝面部肌肉的细微变化,两周后就能提前半分钟预判他的情绪拐点。

这不是玄学,而是**经验压缩算法**。长期照顾者的大脑会把哭声特征自动归档,形成条件反射。研究显示,主要照顾者在听到哭声后,大脑岛叶和前扣带回的激活程度比非照顾者高出47%。换句话说,多陪伴就是更好的“翻译器”。

不是冷漠,而是给宝宝一个自我调节的窗口。多数情况下,这短短三秒能让宝宝从大哭降级为啜泣,为后续安抚降低难度。

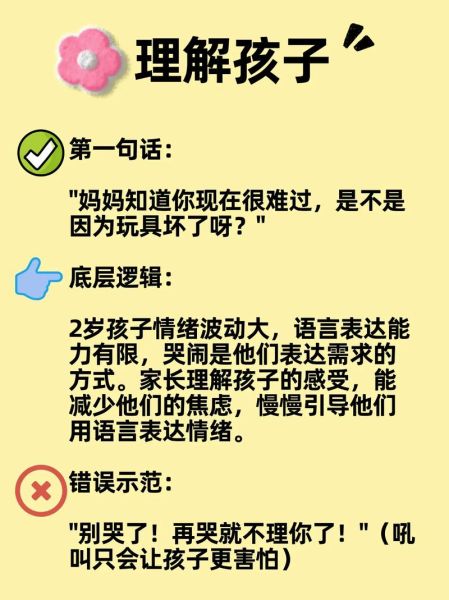

与其说“别哭了”,不如说“妈妈知道你尿布湿湿的好难受”。语言本身宝宝听不懂,但语调里的共振能让他感到被理解。

每天记录哭闹时间点、持续时长、触发事件,两周后就能发现隐藏规律。我家宝宝总在下午四点准时崩溃,后来发现是客厅西晒导致温度升高,调整窗帘后哭闹减少70%。

六个月大的宝宝看到陌生人会突然大哭,很多人以为这是“胆小”。其实这叫**陌生人焦虑**,是认知发展的里程碑,说明他已经能区分熟人与陌生面孔。强行把孩子推给陌生人“锻炼胆量”,反而会让焦虑峰值延长。

同理,八个月大的宝宝会故意把勺子扔地上观察大人反应,这不是调皮,而是**因果测试**。他通过你的表情和动作,学习“我的行为能影响世界”。此时更好的回应是平静地捡起勺子两次,第三次用其他玩具转移注意力,既满足探索欲又避免形成扔东西的坏习惯。

连续三周每天哭闹超过五小时,安抚手段全部失效,要警惕**肠绞痛或食物过敏**。记录饮食日志发现,妈妈在摄入乳制品后宝宝的哭声会提高半个音阶,停奶两周后症状缓解,这就是数据的力量。

另一个常被忽略的细节是**光线**。蓝光会抑制褪黑素分泌,导致入睡困难。把夜灯换成波长590纳米的琥珀灯后,入睡时间从四十分钟缩短到十二分钟,这个改变比任何安抚音乐都有效。

今晚睡前,关掉所有电子设备,把宝宝放在胸口做五分钟肌肤接触。你会听到他的呼吸从急促变得绵长,小手从紧握变成放松地摊开。这个瞬间,**你们就完成了世界上最早的情绪对话**:我听见你了,我也让你听见了我。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~