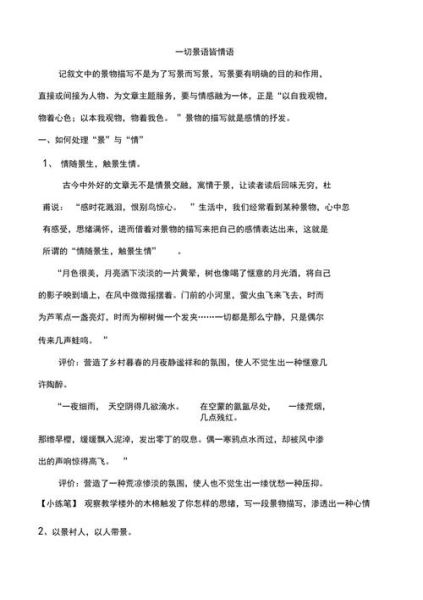

很多写作者把“借景抒情”误解为“把情绪贴在景物上”,结果句子像硬塞的广告。真正难的是让景物自己说话,让读者在不知不觉中被情绪包围。我曾在西湖边 *** 三小时,只为观察一片落叶如何在水面打转——它先是被风推着疾走,继而因漩涡而停滞,最终沉入水底。那一刻,我理解了“**情绪的节奏**”:不是大喊大叫,而是像落叶一样,有起有伏。

答案藏在**通感**与**文化记忆**里。

但过度依赖文化符号会落入俗套。我的做法是:先找到**私人化的细节**,再嫁接公共意象。比如写“孤独”,我不直接说“月亮很孤单”,而是写“**路灯把影子钉在地上,像一枚不肯离去的图钉**”。影子被钉住,孤独感瞬间有了重量。

问自己:此刻最想被看见的情绪是什么?是“怅然若失”还是“暗流涌动”?**情绪越具体,景物越精准**。我曾想表达“对时间流逝的恐惧”,于是盯住了厨房里的**一只正在融化的冰柠檬**——它从饱满到干瘪的过程,比任何钟表都更残酷。

常规写法是“看到→想到”,进阶写法是“听到→触到”。比如:

把听觉转化为触觉,情绪像电流一样穿过读者身体。

不要把情绪说满。**最动人的句子往往缺少主语**。比如:

“整个黄昏,窗棂都在摇晃,像有人从里面反复推开一段不肯结束的记忆。”

是谁的记忆?为什么不肯结束?留白处,读者会用自己的故事填补。

错误示范:

修正方案:

去年回乡,发现老屋的楼梯木板被虫蛀得坑坑洼洼。我没有直接写“我很愧疚”,而是记录了这些细节:

“第**七级台阶**的裂缝里,卡着半片我小时候的蓝色贴纸,边缘已经卷成了灰白的弧度。我踩上去时,它发出极轻的‘咔’一声,像替当年的我喊了一声疼。”

**贴纸的“疼”比我的愧疚更有穿透力**,因为它把时间的暴力具象化了。

当景物与情绪形成反差,张力会翻倍。比如:

我曾用“**晒在阳台上的棉被,吸饱了阳光却无人认领**”来写“丧子之痛”,许多读者留言说看到这句时“喉咙突然发紧”。

问:删掉所有情绪词,句子还成立吗?

答:如果删掉“悲伤”“孤独”后,读者依然能从**蛀空的楼梯、卷边的贴纸、无人认领的棉被**里感到疼,那就成功了。

不要忽略嗅觉。腐烂的橘子皮、晒过太阳的棉絮、雨后青苔的腥甜……**气味是记忆的暗门**。我写“初恋的遗憾”时,反复提到“**操场上被晒化的塑胶跑道味**”,因为这种黏腻的甜腥味,像极了十七岁夏天那个来不及说再见的拥抱。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~