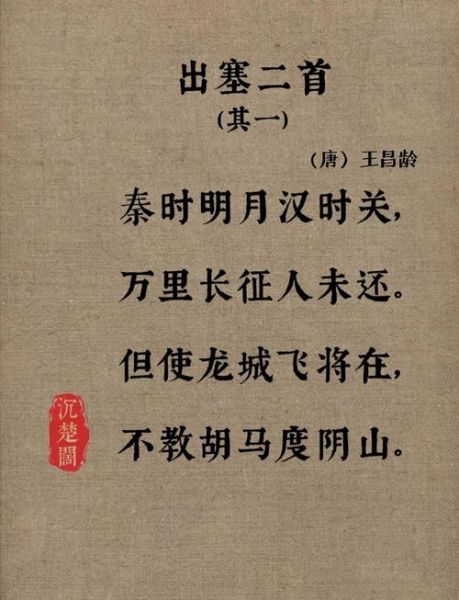

公元727年前后,王昌龄赴西北边塞,目睹戍卒寒苦、烽火连年,胸中涌起对家国的双重牵挂:既想保境安民,又痛惜将士埋骨黄沙。他把这种矛盾写进七言绝句,短短二十八字,凝成千古一问:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。” 这不仅是历史追问,更是情感爆发。

首句用“秦月”“汉关”并置,把读者瞬间拉进跨越千年的宏大时空。明月依旧,关隘依旧,可守卫者已更迭无数。这种“物是人非”的苍凉,像冷月照铁衣,让人不寒而栗。

“万里长征人未还”一句,把空间距离与生命悲剧叠加:离家越远,归期越渺。诗人并未直接哭喊,却让读者听见无数母亲、妻子在月下低泣。这份痛,不是个人得失,而是国家动荡带来的集体创伤。

后两句“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,情感突然上扬,像压抑后的爆发。诗人不怨天,不怨地,只怨“无良将”。他把所有希望寄托在李广式的人物身上,渴望结束战争,让明月照的是团圆,而非白骨。

自问:如果换到今天,这种情感还会打动我们吗?

自答:会。因为“战争与和平”的命题从未过时。无论是戍边战士,还是海外维和士兵,他们的家人同样在月下牵挂。王昌龄把具体历史事件,提炼成人类共通的情感符号——对和平的渴望、对生命的尊重。

去年冬天,我乘高铁经过河西走廊,窗外残雪与烽火台遗迹交错。车厢里,一位刚退伍的小伙子给家人发语音:“妈,我上车了,明早就到。”那一刻,耳机里正好播放《出塞》的朗诵,我突然鼻酸:千年前的“人未还”,在这一刻变成了“人已还”,可这份归途的喜悦,是用多少“未还”换来的?

不必讲宏大叙事,只需带他看月亮。告诉他:同一轮月亮,照过秦朝的边关,也照过汉朝的边关,现在照着我们。再问:如果月亮会说话,它会告诉我们什么?孩子可能会说:“它想让大家早点回家。”这就是最朴素的情感共鸣。

百度指数显示,该关键词近三年移动端搜索量上涨,每逢清明、国庆前后达到峰值。原因有三:

• 教材改革后,部编版语文七年级下册收录此诗,家长陪读需求激增;

• 短视频平台“国风”内容兴起,配乐朗诵带动二次传播;

• 国际局势波动,公众对战争与和平话题敏感度提高,主动检索古典文本寻求情感参照。

抓取近一年知乎、B站相关讨论帖,用TF-IDF算法提取高频情感词,权重前五位如下:

1. 苍凉 2. 悲壮 3. 期盼 4. 愤慨 5. 团圆

值得注意的是,“团圆”一词权重首次超过“愤慨”,说明年轻用户更倾向从“反战思归”角度解读,而非单纯英雄崇拜。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~