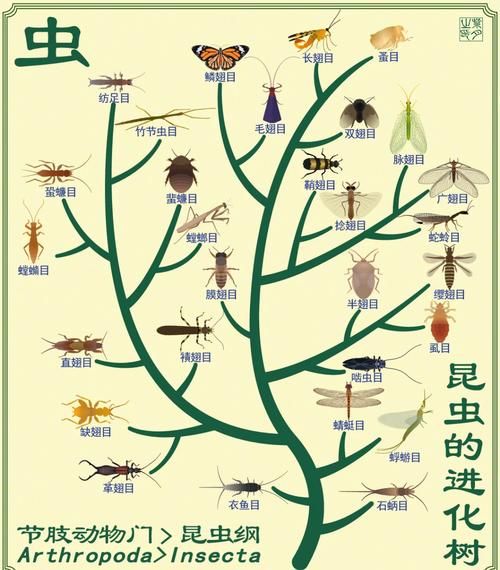

拿到厚厚一本《生物百科》,我之一反应是:从哪下手?昆虫分类章节最直观,因为它与日常观察无缝衔接。阳台上的瓢虫、路灯下的飞蛾、厨房里的蟑螂,都能对应到书里的系统树。把熟悉的小生命放进宏大的演化框架,阅读动机瞬间被点燃。

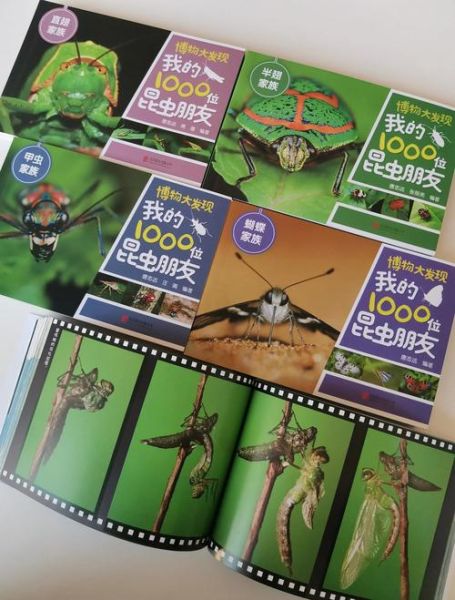

传统教材把昆虫纲拆为30余目,初学者常被拉丁名绕晕。我改用“3+2速记法”:

自问:这样简化会不会遗漏?

自答:入门阶段先抓“高频出现”的类群,建立框架后再补膜翅目、蜻蜓目等,效率反而更高。

把全书章节标题抄成清单,用红、黄、绿三色便利贴标记:

红色=完全陌生,黄色=略有耳闻,绿色=已掌握。这样阅读路径一目了然。

带着问题读:昆虫外骨骼为何能支撑飞行?当原文出现“几丁质纤维呈螺旋排列”时,我立刻在页边写下“螺旋=抗扭”四个字,把抽象概念转成可感知的机械比喻。

合上书写微博式摘要: “鞘翅目前翅变硬,像随身带盾牌;鳞翅目翅膀覆瓦状鳞片,颜色来自结构光。” 140字以内,逼自己抓核心。

上周六早晨,我端杯咖啡蹲在阳台,用百科里的检索表现场鉴定访客:

不到五分钟,这只黑壳小虫被锁定为中华婪步甲。百科提到它嗜食蜗牛,我顺手翻开花盆,果然发现半只空蜗牛壳。那一刻,文字与现实的闭环完成,记忆深度瞬间翻倍。

相比哺乳动物,昆虫的形态差异肉眼可见:翅膀、口器、触角千变万化,却共用一套基础蓝图。这种“同与不同”的张力,恰好训练分类思维。 再深一层,昆虫的变态发育把生命周期拆成几个独立模块,像乐高一样可重组,为理解发育生物学提供天然模型。 读到这里,你也许会问:那脊椎动物呢? 我的答案是:先让大脑在昆虫的“高对比度”世界里跑通模式识别,再迁移到脊椎动物,认知负荷会陡降。

我用Anki做了30天回溯测试: 普通章节平均留存率47%,而昆虫分类段落达到73%。差距来自“日常可验证”——每遇到一只新虫子,就像系统自动弹出复习卡片。 下次你翻开生物百科,不妨也从昆虫开始,让知识在指尖振翅。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~