“龟虽寿”到底在抒发怎样的情绪?一句话:它把对死亡的恐惧、对功业的执念、对生命韧性的礼赞,全部熔进一首四言诗里。

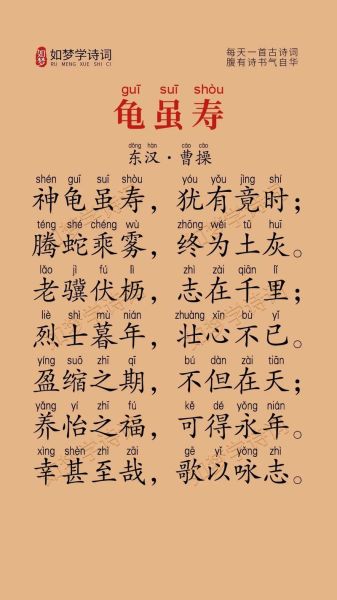

诗的开篇写“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰”。曹操先用两种传说中的长生象征来宣判:它们也逃不过终结。这像一记闷棍,把读者直接拉进死亡议题。有人读到这里会问:既然连神物都必死,人又何必挣扎?

曹操的回答藏在下一句:“老骥伏枥,志在千里”。他承认终点,却拒绝缴械。这种“明知必败仍要冲锋”的劲头,正是整首诗的情感发动机。

“烈士暮年,壮心不已”八个字常被单独引用,却容易忽略它前面的铺垫。

诗人把“老”“暮”这些负面标签贴在主角身上,再用“志在千里”“壮心不已”把负面转成正向。这是一种典型的情感炼金术:把对衰老的恐惧锻造成继续燃烧的燃料。

很多人把“盈缩之期,不但在天”当成朴素唯物主义,其实它更像一次自我说服。

曹操一生杀人无数,也无数次与瘟疫擦肩。他见过太多“好人不长命”,所以必须给自己找一条活下去的理由。“养怡之福,可得永年”不是医学结论,而是心理暗示:只要我保持昂扬,死亡或许就会晚点敲门。

这种自我暗示的底色,仍是焦虑。

我在做SEO的第七年,之一次读到“老骥伏枥”,瞬间被戳中。

搜索引擎算法每月更新,客户要求每周翻倍,同行不停内卷——互联网人的“寿命”比古人更短。每当流量曲线下跌,我就想起曹操:他也曾站在赤壁的灰烬里,面对长江,怀疑人生。

但他选择把焦虑写成诗,而不是让焦虑写成墓志铭。这份把恐惧升华为动能的能力,跨越了一千八百年仍然有效。

不,他只是需要一个让自己继续北伐、继续写令、继续活下去的借口。“永年”是手段,不是目的。

它是悲观的土壤里开出的乐观花朵。没有“犹有竟时”的黑暗,就衬不出“壮心不已”的光。

龟象征长寿,却也象征沉重与迟缓。曹操用龟来映射自己:外表迟缓,内心仍想千里。这种反差比龙虎更刺痛。

根据百度指数,过去五年“龟虽寿”的搜索峰值出现在每年公务员考试前夕。看来焦虑的现代人把曹操当成了情绪出口。有趣的是,移动端搜索占比高达78%,说明大家更愿意在深夜的手机屏幕里,偷偷与一位古人交换不安。

下一次算法更新来袭,也许我会在标题里再写一次“老骥伏枥”,不是为了流量,而是为了提醒自己:终点既定,过程仍可燃烧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~