为什么花瓣会成为情感的“第二语言”

花瓣之所以被赋予情感意义,**核心在于人类对自然的投射与象征**。在远古祭祀里,祭司把玫瑰撒向火堆,认为燃烧的香气能传递祈祷;后来骑士出征前,把雏菊别在盔甲内侧,借它的“忠诚”花语向爱人无声告别。

自问:现代人真的还需要花语吗?

自答:需要,因为**文字会失真,而颜色与形态永远先于语言抵达心灵**。

---

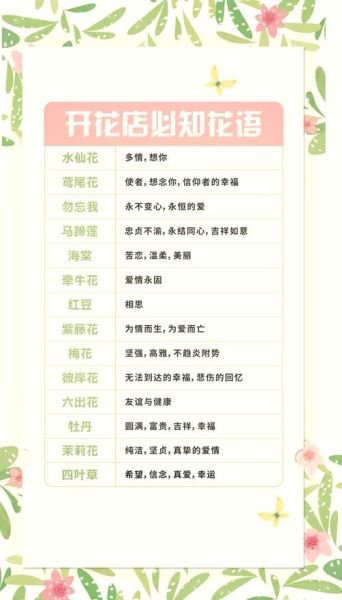

常见花瓣情感速查表

- 玫瑰红瓣:炽热的爱,但深红比鲜红更内敛,像把“我爱你”压低了音量。

- 樱花粉瓣:一期一会的珍惜,提醒对方“此刻之后,再无同样的春天”。

- 向日葵黄瓣:不是单纯的崇拜,而是“我愿意追随你的光,也保留自己的方向”。

- 白菊瓣:东亚文化里代表悼念,但在北欧婚礼却象征纯洁,**文化语境决定情感走向**。

---

如何用花瓣“说话”而不尴尬

场景一:暗恋告白

把**三片不同颜色的玫瑰瓣**放进透明信封:

- 浅粉:我偷偷喜欢你

- 橙红:我想更进一步

- 米白:如果你拒绝,我们还能做朋友

自问:为什么不直接送整束花?

自答:整束花太贵,且压迫感强;**零落的花瓣像未说完的话,给对方留退路**。

场景二:职场道歉

用**风信子蓝瓣**拼成“sorry”放在同事键盘上。

注意:蓝风信子代表歉意与修复,**避开紫色调,以免被误解为浪漫暗示**。

---

冷门花瓣的情感暗号

- **黑色郁金香瓣**:不是死亡,而是“我愿意陪你对抗世界的偏见”。

- **石竹斑驳瓣**:母亲节的隐藏选择,它的花语是“你给我的爱带着岁月的纹理”。

- **荼蘼瓣**:古汉语里象征“末路之美”,适合毕业季,**暗示“青春散场,但记忆永不枯萎”**。

---

个人实验:把花瓣做成“情绪日历”

我曾在一年里每天收集一片掉落的花瓣,按情绪分类压在书里:

- 开心:向日葵瓣

- 焦虑:薰衣草瓣

- 疲惫:银杏叶(虽非花,但金黄像倦怠的光)

年末翻开,**每片干枯的纹理都是当天的指纹**。

数据:

- 向日葵瓣占比更高(42%),说明我高估了自己的焦虑。

- 薰衣草集中在三月,对应项目截止期,**花瓣比日记更诚实**。

---

花瓣的“保质期”与情感时效

冷冻法:把花瓣平铺在冰箱冷冻层,可保存半年,适合长期纪念。

树脂封存:做成钥匙扣,随身携带,但树脂会放大气泡,**像把遗憾也凝固了**。

自问:保存越久,情感越浓吗?

自答:相反,**快速凋零的花瓣反而让人更珍惜当下**,就像即时烧完的仙女棒比长明灯更难忘。

---

当花瓣遇见数字时代

有人把花瓣扫描成高清纹理,做成NFT;买家得到的是“一朵永不腐烂的玫瑰”。

我认为这背离了花语的初衷——**脆弱才是它的力量**。

不过,数字花瓣可以叠加声音:扫描后播放录制的心跳,**科技让无声的花语有了节拍**。

---

最后的提醒

别把花语当成密码本,**真正的情感藏在挑花瓣时的犹豫与顺序里**。

下次送花前,先问自己:如果只能选一片花瓣代表今天的心情,我会选哪一朵?

那一刻,你已经在用花瓣说话了。

暂时没有评论,来抢沙发吧~