若把炊烟拟人化,它一定是个沉默的老者,带着柴火、稻草、松针、甚至昨夜剩饭的混合气息,从屋顶的瓦缝间缓缓起身。它不是单一的焦糊,也不是单纯的草木香,而是一种“生活的杂烩”: - 前半段是松木点燃时的清冽; - 中段是米饭开锅时的甘甜; - 尾段是锅巴微糊时的焦香。 这三段味道层层递进,像一部极简的交响乐,奏出人间烟火的序曲。

这个问题我曾反复追问自己。直到某个冬夜,在城市高楼的缝隙里闻到一缕烧烤摊的烟,鼻腔一酸,答案才浮现:炊烟是“安全感的嗅觉坐标”。 - 童年时,炊烟升起意味着炉火正旺,母亲的手正在锅沿边试探水温; - 少年时,炊烟是放学路上最醒目的灯塔,指引胃和心同时归巢; - 成年后,炊烟成了记忆里的“时间胶囊”,把方言、犬吠、甚至邻居的咳嗽声一并封存。 于是,哪怕只是街头一缕似是而非的烟,也能瞬间拆封整个故乡。

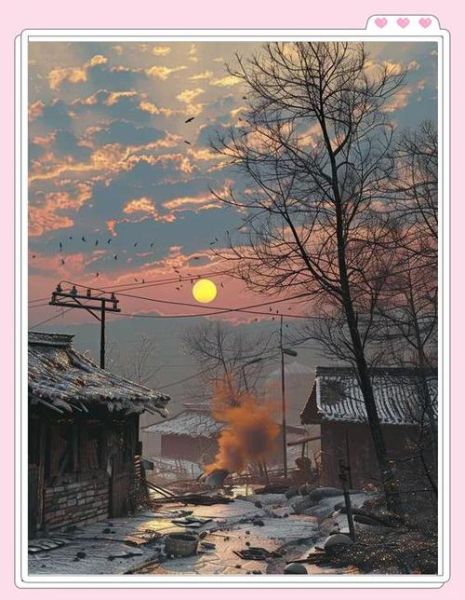

清晨的炊烟偏乳白,像刚醒的村庄在打哈欠;午间的炊烟带点青蓝,掺进了日光的烈度;傍晚的炊烟最浓,青灰里裹着疲惫,也裹着期待。颜色越深,归心越切。

工业烟囱的烟是急躁的,一冲而上;而炊烟始终慢吞吞,仿佛在说:“急什么?饭要等人齐才香。” 这份慢,恰恰是情感发酵的必需时间。

去年回乡,发现半数人家已改用天然气,屋顶的烟囱成了摆设。村庄依旧,却像被拔掉胡须的老人,少了些威严。 我问邻居大爷:“不烧柴了,省事吧?” 他摇头:“省事,也省掉了味道。现在做饭,锅是热的,心却凉得快。” 那一刻我明白,消失的不仅是烟,更是“等待的仪式感”——等柴燃、等水开、等饭熟,等一个从田埂上跑回来的孩子。

1. 嗅觉移植:在阳台种一盆迷迭香,晒干后点燃,草木香能短暂欺骗大脑; 2. 声音模拟:用手机循环播放柴火噼啪声,配合电饭煲的蒸汽声,制造“伪炊烟”场景; 3. 味觉还原:用铸铁锅煮一锅带锅巴的米饭,让焦香成为情感的锚点。 这些 *** 笨拙却真诚,像给流浪的胃装上一枚故乡的指南针。

环保政策与生活方式的更迭,确实在压缩炊烟的生存空间。但情感不会消亡,它只会“变形”: - 也许未来会出现“炊烟香氛蜡烛”,前调是松木,中调是米饭,尾调是锅巴; - 也许VR技术能模拟炊烟的视觉与嗅觉,让游子戴上头盔就能“回家吃饭”。 技术再冷,也抵不过人类对温暖的执念。只要还有人记得柴火的味道,炊烟就永远有复燃的可能。

物理学家说,一缕炊烟的重量约等于零;诗人说,它重得能压垮一个成年人的乡愁。 我更愿意相信后者。因为每当夜深,城市灯火阑珊,我仍能感到鼻腔里残留的那一丝焦甜——它提醒我:无论走多远,胃的坐标永远指向炊烟升起的方向。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~