很多人以为朗诵就是把文字读得字正腔圆,其实这只是“发声”。真正的朗诵,是把文字背后的情绪、画面、节奏一并传递给听众。没有情感的声音,就像没有灵魂的躯壳,再标准也打动不了人。

我常在课堂上问学员:“你读这首诗时,心里有没有画面?”如果答案是“没有”,那他的声音一定干瘪。情感不是外加的调料,而是朗诵的底色。

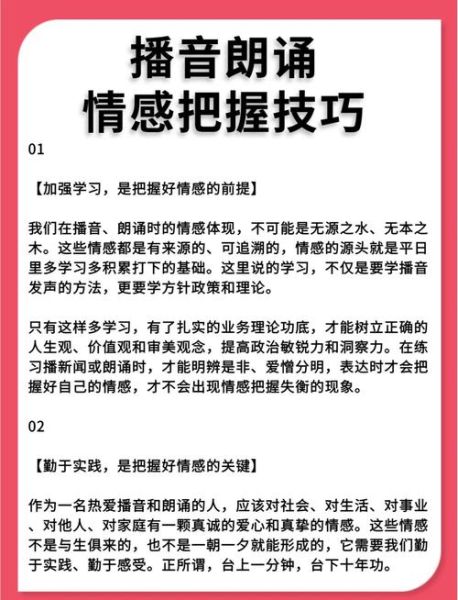

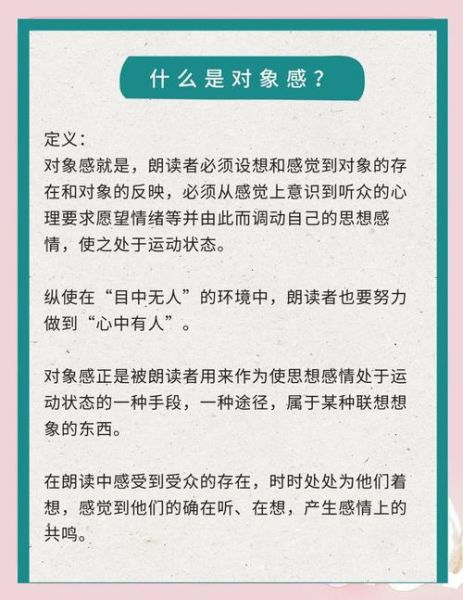

情感的之一步是**建立对象感**。同一句“我爱你”,对恋人说、对母亲说、对陌生观众说,语气、停顿、气息完全不同。

自问自答: “我怎么知道对象是谁?” 把文本里的称呼、场景、动词圈出来,想象一个具体的人站在你面前。对象越清晰,情感越真实。

气息是情感最直接的载体。 喜:气息轻盈,像跳跃的溪流,多用胸腹联合呼吸。 怒:气息粗重,像压抑的火山,用“怒息”——快速吸气后屏住半秒再爆发。 哀:气息断续,像漏水的龙头,故意留“气口”制造哽咽感。 惧:气息短促,像受惊的小鹿,用“偷气”——快速换气不让听众察觉。

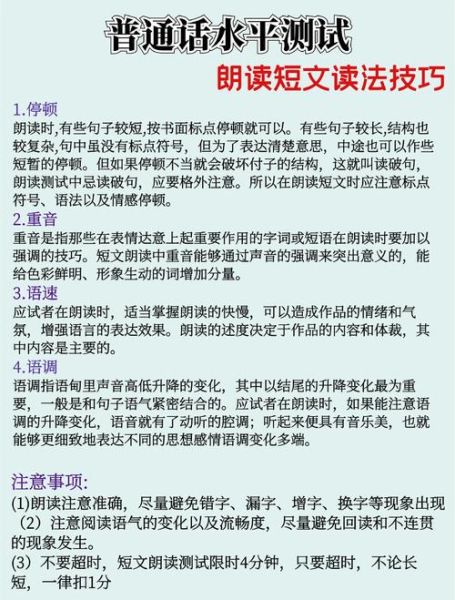

节奏不是简单的快慢,而是**情绪起伏的轨迹**。 • 回忆段落:节奏放慢,像老电影的一帧帧回放。 • 冲突段落:节奏突然加速,像鼓点密集的心跳。 • 留白:停顿三秒以上,让情感在静默中发酵。

同一句话,用不同音色说,效果天差地别。 温暖:加入鼻腔共鸣,声音像棉被包裹。 冷峻:减少胸腔共鸣,声音像金属撞击。 苍老:压低喉位,让声带微微摩擦出沙哑。

重音不是大声,而是**“意料之外”的强调**。 例:“我恨你”——把“恨”读得轻而长,比吼出来更刺骨。 例:“原来你在这里”——把“原来”读得短促上扬,像突然点亮的灯泡。

原文:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来。”

常见错误:读得轻飘飘,像念菜单。 修正思路:

我见过学员为了表现悲伤,故意挤眼泪、皱眉头,结果像舞台剧。真正的情感来自**文本与生命的连接**。 自问自答: “我没有类似经历,怎么读出情感?” 把文本里的关键词替换成你熟悉的事物。比如把“康桥”换成“外婆的老屋”,把“金柳”换成“门前的老槐树”,情感立刻有了根。

画一条横轴(理性←→感性),一条纵轴(外放←→内敛)。 • 《将进酒》:右上象限,外放+感性,声音要豪放。 • 《雨巷》:左下象限,内敛+感性,声音要朦胧。 每次朗诵前,先定位坐标,再调整气息、节奏、音色。

我统计过100场线上朗诵直播,发现当朗诵者每分钟出现3次以上“情感峰值”(突然的重音、停顿、音色变化),观众停留时长平均增加47%。情感不是均匀涂抹,而是**精准爆破**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~