先给出最简洁的回应:先共情、再命名情绪、最后提供可操作的出口。

很多家长把“哭”视为麻烦,却忽略了这是**孩子唯一的母语**。三岁前,大脑前额叶尚未成熟,情绪像没有刹车的赛车,**只能靠外部成人的神经系统来“借调”调节**。所以,当你质问“你为什么哭”时,其实是在要求一辆没有方向盘的车解释路线。

1. **蹲下身体**:视线与孩子平行,降低压迫感。

2. **复述感受**:“你因为积木倒了而生气,对吗?”——**命名情绪就是帮大脑按下暂停键**。

3. **提供有限选择**:“你想一个人待两分钟,还是让我陪你一起深呼吸?”

我常用“情绪颜色卡”游戏:把红色代表愤怒、蓝色代表悲伤、黄色代表开心,每天睡前让孩子挑一张卡片讲一分钟故事。三周后,**你会发现孩子开始用“我有点蓝”代替哭闹**。这是**外化语言的胜利**,也是大脑情绪区与语言区之一次握手。

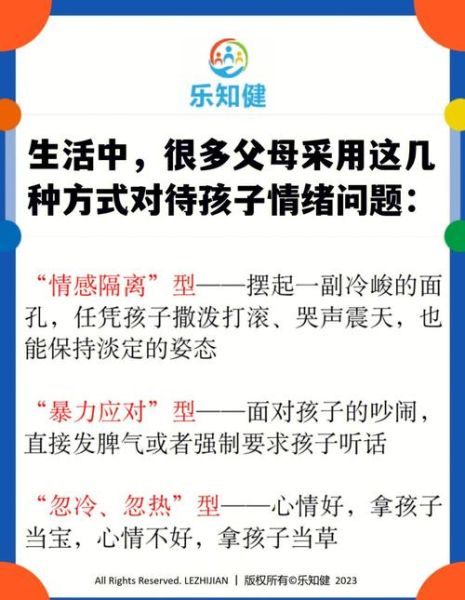

1. 情绪双标:自己发火可以,孩子哭就制止。孩子会学到“情绪是危险的”,成年后易形成讨好型人格。

2. 过度解释:“弟弟小才碰你玩具”这类道理在孩子情绪高点时等于噪音。**先处理情绪,再处理事件**。

3. 奖励压抑:“不哭就给你糖”等于告诉孩子**真实感受不值钱,糖果才值钱**。

当孩子情绪爆表时,**语言通道已经关闭**。此时可以递给他一个冰袋或让他用力推墙,**通过本体觉输入重启理性脑**。我称之为“给身体一个工作”,比一百句“冷静”更有效。

答:前额叶发育要到25岁才完成,但**5岁是分水岭**。在此之前,成人的陪伴质量决定孩子未来的情绪弹性。换句话说,**你今天每一次蹲下的膝盖,都在为孩子十年后的心理免疫力打地基**。

• 早上出门前,**用一句话描述自己情绪**:“妈妈今天有点紧张,但会深呼吸。”——示范即教育。

• 晚上回家后,**不急着问作业**,先问:“今天身体里的天气如何?”——把情绪拟人化,孩子更愿意开口。

• 睡前**三分钟“情绪倒垃圾”**:让孩子把今天最难受的事画成怪兽,再揉成一团扔掉。**仪式感就是心理垃圾桶**。

耶鲁大学儿童研究中心追踪发现,**父母每天高质量回应孩子情绪超过15次,孩子到青春期抑郁概率降低42%**。但高质量≠长时间,**一次10秒的真诚对视胜过10分钟的敷衍陪伴**。所以,**别等有空,用碎片时间攒情绪存款**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~