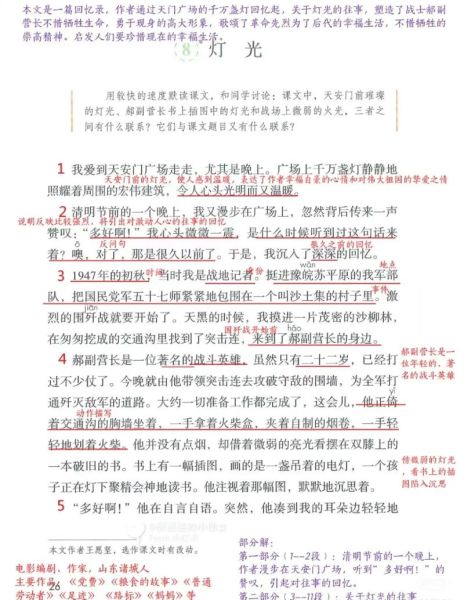

之一次读《灯光》时,我以为作者只是在描述一盏普通的电灯。反复咀嚼后才发现,**那束光真正照亮的不是黑夜,而是战士心底对和平的渴望**。它像一条隐形的线,把战场上的牺牲与后方的安宁牢牢缝在一起。

作者写“微弱的灯光像一颗不肯坠落的星”,**这里的“不肯”是情感的之一层:倔强**。它暗示战士即便身处绝境,也拒绝向黑暗投降。我在备课时问过学生:如果换成“灯光像星星”,少了哪层味道?他们立刻发现“倔强”消失了,只剩静态比喻。

---当战士把灯光想象成“母亲窗前的油灯”,情感进入第二层:**柔软的思念**。战争把人的感官磨得锋利,却也让最平凡的日常变得滚烫。我总在想,如果作者没上过战场,绝对写不出“灯光像母亲的手背”这种句子——只有真正闻过火药味的人,才会把温度寄托在一束光上。

---课文结尾,“我”牺牲前按下引爆器,灯光瞬间熄灭。情感在此达到第三层:**悲壮的传递**。黑暗吞噬了战士,却把光留给了后来人。我之一次读到这里时,后背窜起一阵凉:原来课文真正的读者不是学生,而是“未来的我们”。

---让学生闭眼三分钟,想象自己身处战壕,再睁眼看见唯一的光源。**身体的黑暗会放大心理的亮度**,这时候读“灯光像母亲的眼睛”,抽泣声往往压过朗读声。

---我问学生:如果你更爱的游戏账号要永久注销,才能换来全班同学的安全,你点不点确认?**当牺牲被换算成他们熟悉的代价**,课文的情感就不再是历史课本上的铅字,而是切肤之痛。

让每个学生以战士身份给母亲写封信,但规定不能出现“爱”“想”等直白词汇,**只能用灯光、火柴、影子等意象表达**。收上来的作业里,有孩子写“妈,今晚的灯芯短了一截,像您纳鞋底时咬断的线头”,这种克制的写法比嚎啕大哭更接近战地真实。

---很多教案把主题钉死在“英勇献身”上,我却固执地认为,**战士按下引爆器前那一秒的“舍不得”才是情感核心**。舍不得灯光,舍不得母亲,甚至舍不得自己没写完的家书。正是这种“舍不得”让牺牲不再是口号,而是血肉之躯的颤抖。就像我爷爷——一位真正的老兵——晚年常说:“我不是不怕死,只是更怕你们过不好。”

---去年我带学生去烈士陵园,发现一个无名碑前摆着新鲜橘子。管理员说,每年高考结束,总有个女孩来放橘子,她父亲是边境排雷兵,牺牲前最后一句话是“闺女,别怕黑,橘子皮晒干能点灯”。**课文里的灯光早已熄灭,却在陌生人的故事里一次次复燃**。这大概才是教材编者最想看到的——情感不是教出来的,是被一代代“后来人”重新点亮的。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~