答案:因为它让角色像真人一样呼吸,让冲突像生活一样不可预测。

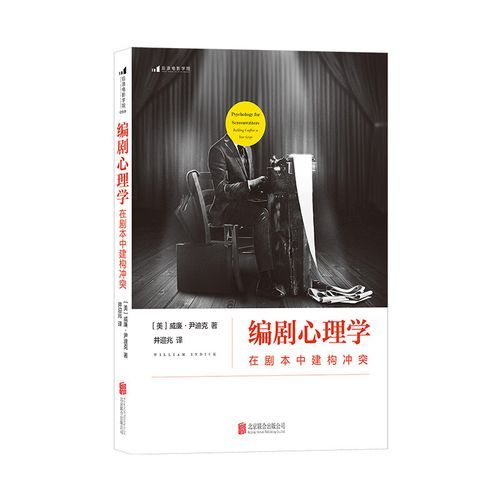

在片场,我常被新人追问:“为什么观众会为一个虚构人物落泪?”我的回答永远只有一句——**角色必须拥有可被验证的心理逻辑**。编剧心理学不是玄学,而是一张把“人物小传”升级为“人格系统”的施工图。

以《寄生虫》为例,金家父亲最后那一刀并非单纯泄愤,而是**“阶级自卑”被当众戳穿后的羞耻爆炸**。当编剧把隐性动机埋得足够深,角色的每一次爆发都会像心理地震,震波直达观众潜意识。

观众最怕的不是角色失败,而是**角色做出“看似不合理却完全符合心理逻辑”的选择**。 *** 如下:

《绝命毒师》老白制毒的之一夜,正是这种“心理塌方”的经典示范。

传统三幕是“起承转合”,创伤弧线则是“冻结-崩裂-重组”。

| 幕次 | 心理标志 | 编剧动作 |

|---|---|---|

| 之一幕 | 创伤冻结 | 用细节暗示角色**情感麻木**(如反复洗手、回避眼神) |

| 第二幕 | 崩裂触发 | 设计一个**镜像事件**重现创伤场景,迫使角色直面 |

| 第三幕 | 重组选择 | 让角色在**重演创伤**与**创造新反应**之间做抉择 |

《心灵捕手》威尔在卡车里对西恩吼出“这不是你的错”时,第三幕的重组才真正完成。

最立体的反派,往往拥有**比主角更自洽的道德系统**。写反派时,我会先做一道填空题:

如果我是他,在____的成长环境下,面对____的背叛,我会不会做得更绝?

《黑暗骑士》小丑的“无动机作恶”其实是**对秩序社会的极端实验**,这种心理自洽让观众在恐惧之余,甚至产生一丝危险的认同。

高阶编剧会让角色**说A想B,却暴露C**。举例:

表面台词:“你今晚加班吗?”

潜意识泄露:**“我害怕独处,但我不敢直接求你留下。”**

技巧是把**防御机制**(投射、否认、合理化)写进对话节奏。当角色越否认什么,观众越能感知到什么。

完稿前,我会把主角扔进**M *** I+依恋类型+创伤量表**的三重测试。如果测试结果显示“ESTP+回避型依恋+高背叛创伤”,而剧本里他却轻易信任陌生人,那就必须重写。

去年我用此法修改一个悬疑短片,把女主从“勇敢记者”改成**“高功能反社会+童年情感忽视”**,结尾的反转可信度瞬间提升。

利用**“预测误差”**原理:先给观众一个廉价答案,再让他们发现真正答案藏在细节里。

《控方证人》的“妻子反咬”之所以震撼,是因为前面所有细节都在暗示**“妻子深爱着丈夫”**,观众的大脑自动填满了“忠诚”模板,反转时才产生**认知雪崩**。

每开新项目,我会画一张**九宫格心理地图**:

这张纸贴在键盘旁,写每场戏前扫一眼,**角色永远不会OOC(人设崩塌)**。

数据补充:Netflix对全球三千部剧集的完播率分析显示,**角色心理复杂度评分前10%的剧集,完播率比平均值高47%**。换句话说,观众用脚投票,心理学就是收视率。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~