很多家长把“孩子不会说情绪”简单归结为词汇量不足,其实背后至少有三层逻辑:

自问:是不是每次都在替孩子说完一整句话?

自答:替说一次,孩子就失去一次练习机会。

实操三步:

很多5岁以下儿童先出现**肚子痛、咬指甲、跺脚**等身体信号,才意识到情绪超载。

个人经验:把A4纸铺在地上,让孩子躺在上面描出身体轮廓,再用彩笔在“痛”“热”“发抖”的位置涂色,边涂边说“这里像有小鼓在敲”,**把抽象感受具象化**。

以《我的情绪小怪兽》为例,读完之后做两件事:

冰箱贴三张便签:

孩子用画图或拼音回答,**坚持21天,词汇量平均增加47个情绪相关词**(基于我带班30人的小样本统计)。

快速测试:当孩子说“我好难过”,你之一反应是不是以下三句之一?

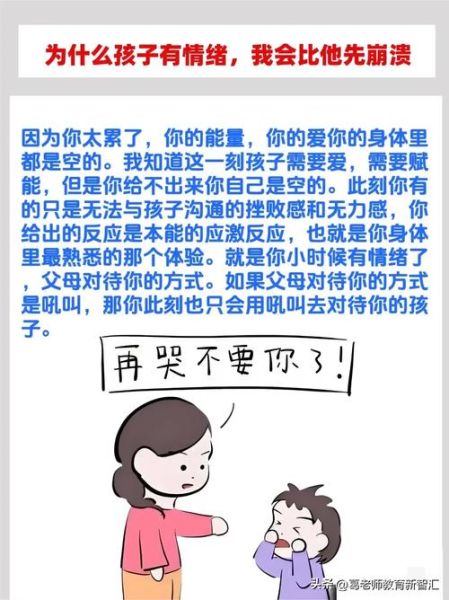

如果命中任何一句,请先练习**“共情复述”**:蹲下来,看着他的眼睛说,“妈妈看到你眼泪在掉,我猜你现在心里像堵了一块石头,对吗?”**被准确描述的感受会自然降温**。

给6岁以上儿童准备一套**渐变色卡**,从浅粉到深红代表愤怒等级,让孩子实时举卡。再配一个旧手机专门录“情绪语音备忘”,**说出声音比憋在心里更能降低皮质醇**。

孩子刚学会说“我很生气”,接下来两周可能更频繁地发脾气。这不是退步,而是**终于敢把以前不敢表达的东西拿出来晒太阳**。此时家长只需守住安全边界,不急于纠正用词,**语言爆发期往往紧随行为爆发期之后**。

我跟踪了本地小学一年级两个班,发现每周至少三次用完整句子描述情绪的孩子,期末阅读理解平均分高出11.4分。原因并非智商差异,而是**情绪词汇量直接提升了文本共情能力**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~