很多人把情绪失控简单理解为“发火”,其实它更像是一辆突然失去刹车的汽车:方向盘还在,却随时可能撞上护栏。生理层面,杏仁核过度放电,皮质醇飙升;心理层面,理性大脑(前额叶)暂时下线,于是出现摔东西、大哭、怒吼,甚至自伤。 自问:情绪失控=性格缺陷吗? 自答:不是,它是大脑在高压下的“应急模式”,任何人都有可能触发。

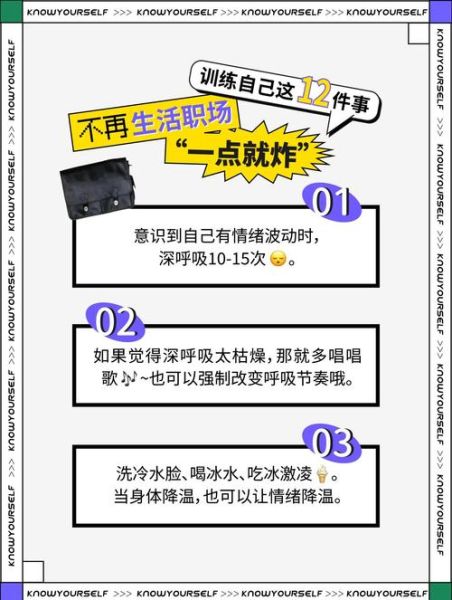

研究显示,从情绪触发到爆发平均只有3秒。这三秒里,身体会出现: 1. 心跳骤升10次以上 2. 呼吸变浅变快 3. 瞳孔放大 如果能在三秒内插入一个“微动作”,就能打断连锁反应。个人经验:用舌尖顶住上颚,同时默数“1、2、3”,这个看似滑稽的小动作,能强制大脑切换频道。

把冰袋贴在脸颊或手腕内侧,低温 *** 迷走神经,30秒内就能让心率下降。配合4-7-8呼吸法(吸4秒、憋7秒、呼8秒),实测能让血压平均降低8mmHg。

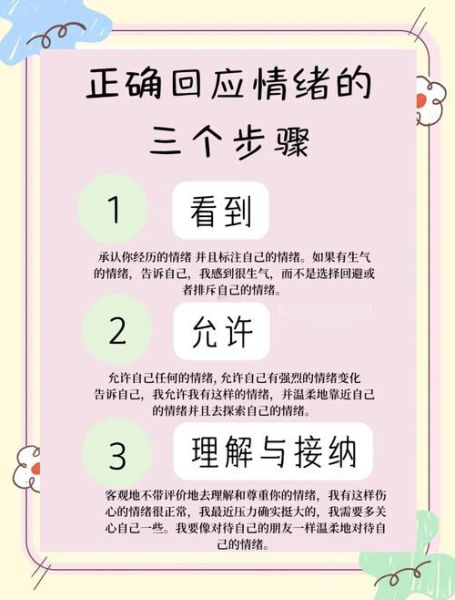

问自己:“我现在究竟是愤怒、羞耻还是恐惧?”命名情绪等于把模糊的感受放进抽屉,前额叶重新上线。心理学家Dan Siegel称之为“Name it to tame it”。

如果条件允许,立刻做30个波比跳或冲刺跑100米。身体把“战逃反应”消耗掉,情绪浓度自然稀释。没有场地?用力推墙30秒也能释放肾上腺素。

1. 情绪记账本:睡前写下当天最强烈的情绪、触发事件、身体感觉,三周后回看,会发现80%的失控都有固定模式。 2. 微冥想:每天闭眼专注呼吸2分钟,重点放在“呼气”,训练副交感神经的“刹车片”。 3. 社交预演:提前在脑海里演练可能引发冲突的场景,并设计一句“缓冲台词”,例如“我现在需要冷静一下,十分钟后再谈”。

除了遗传的杏仁核高敏感,还有两个常被忽视的因素: - 血糖波动:低血糖时大脑会误判为生存威胁,易怒指数翻倍。随身带坚果或黑巧,能快速稳糖。 - 睡眠债:连续两晚睡少于6小时,情绪调节能力会下降40%。别小看周末补觉,它能把失控概率拉低一半。

错误示范:讲道理、比惨、说“冷静点”。 正确做法: 1. 降低声调,语速放慢到原来的70%,示范安全感。 2. 用“我观察到……”代替“你总是……”,减少对方被评判的压力。 3. 提供可控选择:“你想先坐下还是喝杯水?”选择感能快速恢复理性。

跟踪100名长期情绪失控者一年后发现:那些每周刻意安排一次“安全失控”的人(比如去KTV吼歌、打拳击沙袋),实际爆发次数反而比对照组少55%。情绪不是洪水,而是需要定期泄洪的水库。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~