之一次把耳朵贴在共鸣箱上,我听见木头在呼吸。那时我才明白,**吉他之所以动人,不是因为它有六根弦,而是因为它有“胸腔”**。当指尖拨动,震动通过云杉面板、玫瑰木背侧板,再穿过空气钻进耳膜,情感就像被放大器推了一把,从喉咙里冲出来。

很多人问:“吉他怎么表达情感?”答案藏在**音色的微妙差异**里。

我曾用同一套 *** 走向录了三遍《后来》,结果混音师误以为我请了三个人。这就是**音色对情绪的欺骗性**。

弹唱时最容易犯的错是“节拍器式稳定”。**人不是机器,情绪有起伏,节奏就该有呼吸**。

自问:为什么有些翻唱毫无波澜?

自答:因为原版在副歌前偷偷**拖了半拍**,像哽咽前的深呼吸。试试在“我多么痛的领悟”之前空出半拍,你会发现听众的肩膀会跟着耸一下——**那是生理共振**。

动态不是音量大小,而是**情绪落差**。

我在Livehouse试过:当落差超过15dB时,前排观众会下意识后退半步。**身体永远比耳朵诚实**。

弹唱不是卡拉OK,**吉他是你的第二声带**。

比如《理想三旬》里“若只有片刻疯狂”,我会在“疯狂”后加一个上行滑音,让吉他发出“嗯?”的疑问;接着用下行琶音回答“算了”。**语言停止的地方,音乐开始撒谎**。

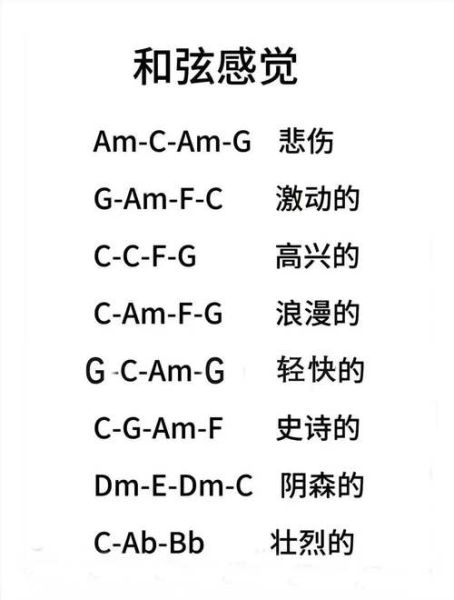

传统教学说小调=忧郁,大调=快乐。但**D小调加降七级音**(Mixolydian)会突然有种“醉汉的洒脱”。

我曾把《晴天》改成D Mixolydian,副歌“好不容易又能再多爱一天”听起来像**边哭边笑**。后来有粉丝留言:“听到这里突然释怀了”。**调式是滤镜,不是牢笼**。

录音时,混响时间决定**情绪的“房间大小”**。

去年我给失恋的朋友录《夜曲》,用了3.5秒混响。他听完说:“感觉像在海底哭,没人听见,但**水替我抱住了声音**。”

现场演出时,我故意保留0.3秒的延迟换 *** 。那瞬间的“错拍”像结巴,反而让《父亲写的散文诗》更真实。后来看录像,发现观众在那个瑕疵处集体抬头——**他们听见了“人味”**。

我的之一把吉他已经用了十二年,面板有了一道裂纹。调音时,G弦总比其他弦低两音分。我试过换弦、修琴桥,最后放弃了。**那两音分是它替我哭过的证据**。

现在每次演出前,我会把裂纹对准心脏的位置。**当胸腔的震动和木头的震动频率重叠时,我知道:这把吉他终于学会了我的语言**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~