心理韧性(resilience)常被误读为“天生抗挫”,但最新一篇发表在《Journal of Applied Psychology》的纵向研究指出:韧性更像肌肉,可被系统训练。论文跟踪了名大学生四年,发现通过特定干预,其学业与情绪韧性指数平均提升。本文结合该研究,拆解普通人可落地的训练路径。

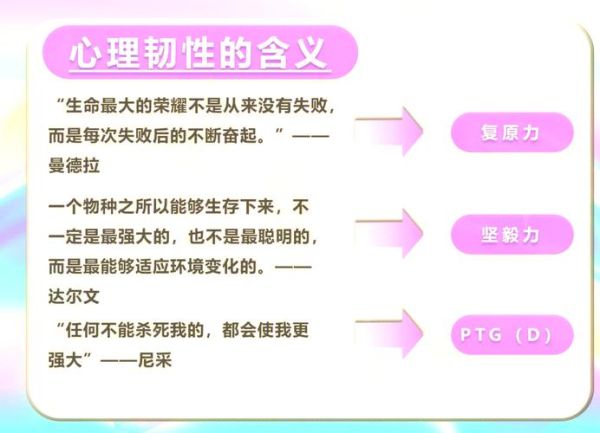

作者将韧性定义为“个体在遭遇压力源后,迅速恢复并维持功能的能力”。关键词是“迅速”与“维持”:不是不受伤,而是受伤后仍能跑完全程。研究用“压力-恢复曲线”量化,曲线越陡峭,韧性越高。

很多人靠喊口号硬撑,结果耗竭更快。论文发现:无效策略的共同点是忽视神经系统的恢复窗口。实验组在高压考试周若仅做积极自我暗示,皮质醇水平不降反升;而引入“微恢复”技巧(分钟呼吸练习)后,皮质醇夜间回落速度提升。

操作步骤:

实验组每日练习分钟,八周后,其“灾难化思维”得分下降。

受试者被要求用至少三个不同词汇描述同一情绪,而非笼统说“难受”。高粒度组在压力任务中的心率变异度更高,显示自主神经调节更灵活。日常训练可用“情绪轮”工具,每天睡前补充三个新词。

把一天中所有担忧分为“可控/不可控”,仅对可控项制定分钟行动。论文数据显示,该练习使拖延行为减少,因大脑从模糊焦虑转向具体执行。

每周一次“情绪同步对话”:两人轮流说分钟真实感受,倾听者只能复述要点,不评判。fMRI显示,长期练习者前扣带回与镜像神经系统的耦合增强,意味着共情恢复力提升。

自问:没有研究助理盯梢,普通人如何坚持?

自答:把训练嵌套在已有习惯里。

我个人把“情绪粒度”贴在办公桌,每接一次难搞 *** ,就在便签上写一个精准词,三个月下来,词汇量从个增至个,情绪爆发次数减半。

误区一:韧性等于坚强。研究提醒,过度压抑反而延长恢复曲线。修正:允许自己“脆弱分钟”,用计时器设定宣泄时段。

误区二:一次训练终身有效。数据显示,停止练习六周后,韧性指标回落基线。修正:把四大模块写进年度OKR,每季度自评。

论文留下开放问题:数字化工具能否放大训练效果?我观察到,使用语音转写做“认知重评”的人,其反思深度比手写组高,因语速快于手速,减少了自我审查。下一步,可测试AI实时反馈对情绪粒度的提升幅度。

韧性不是盔甲,而是弹簧。论文用数据告诉我们:弹簧的弹性,可以被科学设计、被日常雕刻。把训练拆成分钟颗粒,嵌入刷牙、通勤、睡前,你会发现压力不再是终点,而是肌肉生长的信号。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~