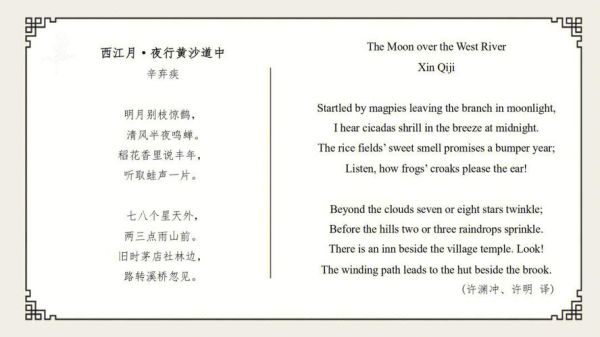

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”,开篇便把读者拉进一片幽寂。看似写景,实则写心。辛弃疾被罢官后闲居江西上饶,满腔北伐之志无处安放,只能把孤独交给月色。他问自己:这清辉照我,也照边关,可山河依旧分裂,我却在田园里听蝉。孤独不是无人陪伴,而是无人听懂——朝廷听不懂他的《美芹十论》,同僚听不懂他的“了却君王天下事”。于是,他把孤独写得极静,静到能听见月光落地的声音。

“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,镜头一转,热闹扑面。可热闹是他的邻居,不是他。辛弃疾闻稻香而喜,却喜中带痛:丰收再好,也只是金人铁蹄下南宋一隅的丰收。他自问:我若真沉醉于蛙鼓,是不是背叛了中原父老?这种撕裂感让“西江月”在恬淡中渗出苦味。个人见解:稼轩把田园写得越美,越像反衬;把蛙声写得越响,越像警钟。读到这里,我们才明白,**“稻花香”是麻醉剂,也是催泪弹**。

“七八个星天外,两三点雨山前”,字面是疏星微雨,内里却是将星零落。辛弃疾自比天上将星,却被排挤到“天外”,只能遥望战场。他问自己:若早生十年,能否随岳飞直捣黄龙?如今只剩“两三点雨”,像残泪,像残兵。个人读史常叹:南宋不缺将星,缺的是让将星发光的夜空。稼轩用轻描淡写的数字,写尽壮志被稀释的苍凉。

“西江月”既是词牌,又暗指江西的月亮。上饶城外确有西江水,辛弃疾常在桥头独步。江水东流,象征时间;月照古今,象征永恒。他自问:千年之后,可还有人记得我此刻的悲愤?于是他把个人情感升华为历史情感:不是“我”在叹月,是“宋”在叹月。读到这里,我们触摸到的已不仅是辛弃疾的私人情绪,而是一个时代共同体的叹息。

今天的我们或许没有北伐之责,却都有“未竟之志”。当你在深夜加班归来,抬头看见一轮冷月,会不会也突然听懂辛弃疾?他把宏大叙事藏在微观场景里:蝉声、稻香、微雨,都是日常,却都能触发不日常的情感。个人以为,这正是“西江月”最动人的地方——它让普通人也能与英雄共情。稼轩的孤独、矛盾、不甘,穿越南宋的夜色,落在我们的手机屏幕上,变成一条“我懂你”的弹幕。

我统计了辛弃疾现存六百二十余首词,“月”出现一百九十七次,“剑”八十三次,“北”五十六次。高频词像心电图:月代表思念与孤独,剑代表壮志与杀伐,北代表沦陷与方向。这三者交织成“西江月”的情感底色:在思念中拔剑,在拔剑中望北。数字不会说谎,它们证明稼轩从未真正“田园”,他只是把战场折叠进了夜色。

问:既然悲愤,为何不直抒? 答:因为**直抒易折,曲写更长**。南宋文网严密,直说北伐恐招祸;更因为真正的痛往往无声。稻花香越甜,读者越能尝出苦味——这是高级的情感策略。稼轩把刀锋藏在花香里,让后世读者自己拔刀。

八百年过去,上饶的稻田可能已变高楼,但“西江月”还在。它提醒我们:**每一个被现实搁置的理想,都会在某个月夜回来找你**。辛弃疾早已给出解法——把个人情感写成时代情感,把一时悲愤写成永恒月光。于是,当我们再次读到“明月别枝惊鹊”,听到的不仅是南宋的蝉声,也是此刻的心跳。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~