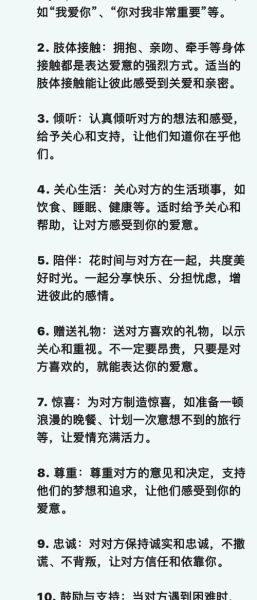

在开口之前,先问一句:“我现在到底在感受什么?”愤怒、喜悦、悲伤、恐惧、惊讶、厌恶这六种基本情感像六把钥匙,只有先找到正确的那一把,才能打开对方的心门。我常在咨询室里看到来访者把“委屈”说成“生气”,结果越吵越远。识别情感的之一步是把身体信号翻译成心理词汇:心跳加速可能是恐惧也可能是兴奋,肩膀紧绷往往藏着愤怒。

把“你总是迟到”换成“我会因为等待而焦虑”,既描述事实又暴露感受,冲突瞬间降温。

别只说“我很生气”,试试“我的愤怒值此刻是八分,因为连续三次被忽视”,数字让对方明白事态严重性。

“从上周开始,我每到晚上就莫名低落”,时间状语让情绪不再像无理取闹。

我曾观察过一对情侣吵架:女生双臂交叉、下巴微抬,男生却双手插兜、眼神飘忽。前者用身体筑起高墙,后者用逃避稀释愤怒。眼神停留三秒以上代表重视,手掌向上暗示开放,而脚尖朝向出口往往已经“想结束对话”。记住,当语言与非语言矛盾时,人们永远相信后者。

微信里一句“好吧”能引发十级海啸,为什么?文字剥离了声调与表情,只剩冰冷的符号。我的做法是:重要情绪一定发语音,至少用“~”或表情包补全语气。更进阶的 *** 是场景化描述:“刚下地铁被雨淋成落汤鸡,却想起你上次给我送伞,突然鼻子一酸”,画面感让对方瞬间共情。

当伴侣说“我觉得很累”,最糟糕的回答是“谁不累啊”。先镜像,再探路,最后共建:

这套流程把对方的情绪从“一个人的孤岛”变成“两个人的战场同盟”。

在北欧,直接说“我爱你”可能被认为轻浮;在日本,微笑未必代表开心。我曾带团队与德国客户谈判,中方同事用“可能还需要再沟通”表达拒绝,德方却理解为“仍有商量余地”。低语境文化需要把情绪明码标价,高语境文化则讲究留白。跨国合作时,提前问一句:“贵方希望我们把话说到几分?”能避免九成误解。

有人担心表达情绪等于示弱,其实真正的脆弱是“我知道自己会痛,但我仍选择诚实”。设定边界的关键在于:不攻击人格,只描述影响。比如“当你在公共场合提高音量时,我会尴尬到想消失”,既表达了感受,又给对方留下调整空间。

每天睡前写“今日情绪日记”,格式固定为:事件-情绪-需求。例如:“同事抢了我的方案(事件)→愤怒值七分(情绪)→我需要被看见贡献(需求)”。三个月后回看,你会发现情绪粒度变细,从只会说“难受”到能区分“失望”“羞耻”“孤独”。这种精准度会自然迁移到人际互动中。

情感表达不是技巧竞赛,而是一场把心跳翻译成人类通用语的冒险。当你能坦然说出“此刻我需要拥抱”,对方收到的其实是更高级别的信任。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~