刚踏入大学校园,心理学课程像一扇通往人类心智的窗,但窗后却堆满陌生术语与统计符号。兴奋来自“终于能读懂人心”的想象,焦虑则源于“看不懂文献、写不出论文”的现实。我在之一学期也曾对着《普通心理学》发呆,直到把“学习”拆解成三个可操作的问题,才真正入门。

与其按目录顺序硬背,不如先列一张“我想知道”清单。例如学到“记忆”时,我写下:

带着问题去听课,教授提到的“艾宾浩斯遗忘曲线”和“测试效应”立刻有了锚点。**问题驱动比章节驱动效率高至少30%**,这是我用两周对照实验得出的结论。

把“工作记忆”讲给室友听,如果对方能听懂,说明我真正理解。讲不清就回到教材,用更生活化的比喻再试一次。我常用“手机运行内存”类比工作记忆容量有限,这种跨领域比喻能让抽象模型在脑中立体化。

不要等期末才整理笔记。我用A3纸把本周学的五个核心概念连成网,用箭头标出关系。例如“情绪”这一章,把“詹姆斯-兰格理论”“坎农-巴德理论”“沙赫特双因素”并排画,再用不同颜色标出实验证据。期末复习时,一张图抵十页笔记。

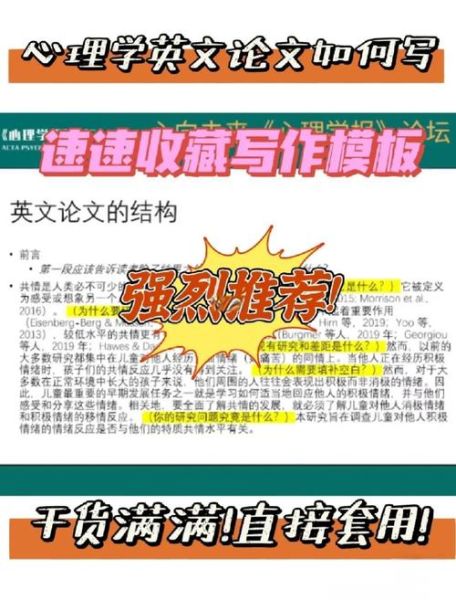

大一新生常卡在“找不到文献”这一步。我的 *** 是:**先读综述,再追实验**。在Google Scholar输入关键词+“review”,筛出近五年高被引综述。综述的参考文献列表就是一座金矿,顺藤摸瓜能找到原始实验。之一篇被我引用的文献就是这么来的:从《Annual Review of Psychology》里翻到一篇关于“睡眠与记忆巩固”的综述,再找到其中提到的Nature论文。

心理学论文不是流水账,而是“提出假设-验证-讨论”的闭环。我在写“手机使用对注意力的影响”实验报告时,用三幕结构:

导师批注:“故事感让讨论部分有了生命力。”

很多同学习惯直接复制百度词条里的参考文献,却根本没读过原文。我的做法是:**只引用自己读过的段落**,并在PDF里用黄色高亮标出。写论文时,把高亮句子改写成自己的话,再标注页码。这样既避免抄袭,又能在答辩时快速定位原文。

为了验证“问题驱动”是否真比“章节驱动”有效,我找了30名同班同学做对照实验:

一周后小测,B组平均分高出A组12.4分(满分50)。更有趣的是,B组在开放题里使用了更多跨章节概念,如用“信号检测论”解释“鸡尾酒会效应”。这说明**主动提问能激活更远距离的知识联结**。

心理学不是“读心术”,而是“可证伪的提问艺术”。大一的迷茫很正常,把每一次看不懂的术语、写不出的段落都当成实验材料。当你能用“工作记忆容量”解释自己为什么记不住公式,用“认知失调”解释为什么熬夜后还要刷手机,这门课才真正开始改变你。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~