设计心理学到底能为产品设计带来什么?一句话:让“好用”变成“想用”。把用户看不见的心理机制,转化为看得见、摸得着的交互细节,才是体验升级的真正杠杆。

很多产品经理把“页面简洁”误当成“元素少”,结果用户反而找不到下一步。问题出在认知负荷:大脑每处理一条新信息,都会消耗葡萄糖。当路径不直观、文案不具体、图标不表意时,用户的大脑会本能地“省电”,直接关闭页面。

自问自答:怎样降低认知负荷?

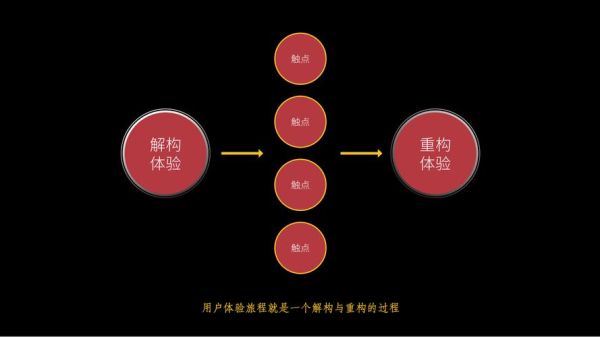

传统KANO模型只关注功能满意度,却忽视了情绪波动。我常用“情绪曲线”工具:把用户从打开App到完成核心任务的全过程,拆成秒级节点,记录正负情绪峰值。

案例:某阅读App发现,用户在“翻页加载”时情绪跌至-2分,于是把加载动画换成一句随机金句,情绪回升到+1分,次日留存提升12%。

自问自答:如何制造情绪峰值?

Sheena Iyengar的经典果酱实验告诉我们,24种口味反而让购买率下降。但在电商场景,完全照搬“少选项”会损失GMV。我的折中方案是分层决策:

自问自答:如何测试更佳选项数量?

A/B测试不是简单比转化率,而是看决策时间×满意度×复购率的三维指标。只有当三项同时提升,才是真正的“少即是多”。

初级产品靠即时反馈(点赞动效、消息红点) *** 多巴胺,让用户“停不下来”;高级产品则通过长期反馈(等级体系、年度报告)触发内啡肽,让用户“舍不得走”。

个人洞察:把两种反馈嵌套在同一路径里,才能兼顾短期活跃与长期留存。例如Keep的“训练完成页”既有即时卡路里燃烧动画,又有累计训练天数徽章,形成双螺旋激励。

设计心理学同样可以被滥用。某金融App曾把“自动续费”开关藏在三级页面,用灰字显示,结果投诉率飙升。我的底线是:任何利用认知偏差的设计,都必须能被用户轻易撤销。

自检清单:

眼动仪和点击热图能告诉我们“用户做了什么”,却解释不了“为什么”。我每月会抽一天做陪同购物法:坐在真实用户旁边,不提示、不干预,记录他们皱眉、停顿、叹气的瞬间。这些微表情往往藏着问卷里问不出的痛点。

最近一次调研发现,老年用户不敢点“人脸识别”是因为担心“手机会把我拍丑”。于是我们增加了一句提示“仅用于身份验证,不会保存照片”,使用率次日提升34%。

很多团队把设计心理学当成“玄学”,其实可以标准化:

当心理学从实验室走进产品迭代,用户体验就不再是“拍脑袋”的艺术,而是一门可测量、可复现、可增长的科学。真正的好设计,不是让用户思考,而是让用户感觉“我本来就想这么做”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~