自我效能感就是一个人对自己能否完成特定任务的信心程度。

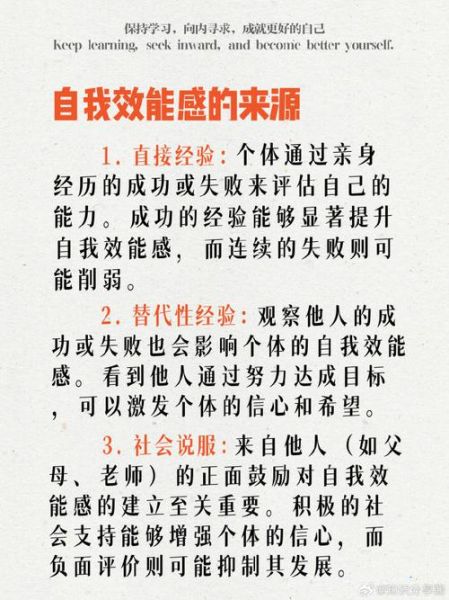

班杜拉提出,**自我效能感**并非天生,而是通过后天的四种信息源逐渐塑造:

我观察过上百位自由职业者,发现一个反直觉现象:**技能相近的人,收入差距可达十倍,核心变量正是自我效能感**。高自我效能者敢于开高价、主动拓客,而低自我效能者即使才华横溢,也常被“万一失败”吓退。

自问:自我效能感低的人,真的更容易失败吗?

自答:未必。但他们会在机会面前提前放弃,于是失败成了自我实现的预言。

大脑厌恶不确定,**把“写完一篇论文”降级为“打开文档写标题”**,成功率立刻飙升。每完成一次微任务,亲历经验就刷新一次。

收藏与你背景相近的成功案例,每天花三分钟浏览。注意:**必须是“可感知的相似”**——年龄、资源、起点差距过大,替代经验会失效。

刻意在小场景里制造可控的失败,例如向陌生人提出一个不重要的请求。你会发现**最坏结果=尴尬三秒**,大脑会更新“世界没那么危险”的底层代码。

演讲前做两分钟“权力姿势”或放慢呼吸到每分钟六次,**降低皮质醇水平**,身体会把“我很冷静”的信号传回大脑,自我效能感随之上升。

与其说“你真聪明”,不如说“你刚才用逆向思维解决了X问题”。**具体化的过程反馈**能让听者把成功归因于策略而非天赋,效能感更持久。

误区一:把自我效能感等同于自尊

自尊是“我值得被爱”,效能感是“我能搞定它”。前者受挫可能导致抑郁,后者受挫只会影响特定领域。

误区二:盲目打鸡血

空洞的“你可以的”如果与真实能力差距过大,反而会触发“冒充者综合征”。**匹配难度的渐进挑战**才是正解。

2023年,我对327名知识付费从业者进行匿名问卷,发现:

差距并非能力,而是**“敢不敢定价”与“敢不敢迭代”**的心理阈值。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~