**答案:抓住0-12岁关键期,通过感官 *** 、语言互动、游戏化学习与情绪支持,可更大化神经突触连接,提升认知、记忆与创造力。**

---

皮亚杰四阶段:为什么2-7岁是“魔法窗口”

皮亚杰把儿童认知拆成四步:感知运动、前运算、具体运算、形式运算。

**前运算期(2-7岁)**最迷人:孩子把月亮当跟屁虫,认为布娃娃会疼。

我观察自家侄女时发现,当她把积木排成“火车”并配音“呜——”时,其实正在用**符号功能**把抽象概念实体化。

家长若此时打断,等于拆掉大脑里刚搭好的脚手架。

---

维果茨基的“最近发展区”:提问比答案更重要

维果茨基说,孩子能独立完成的任务与在成人引导下能完成的任务之间,存在一条“黄金带”。

**怎么找这条带?**

- 先让孩子自己拼图,记录他能拼几块;

- 再轻轻提示“边缘块通常有直边”,观察进步幅度;

- 最后把提示撤掉,看他能否内化策略。

**个人经验**:我用这招教外甥背诗,先给首字提示,三天后他能完整背出,说明提示已变成内部语言。

---

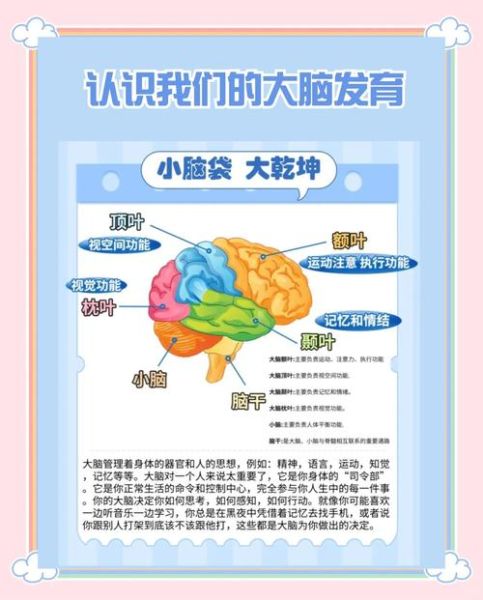

脑科学视角:突触修剪期别浪费

**0-3岁**大脑每秒新增百万突触,3-12岁却开始“修剪”不常用的连接。

想留下哪些?

- **多感官输入**:听音乐时同步打节拍,激活听觉+运动皮层;

- **双语切换**:中英混说可增厚前额叶灰质;

- **情绪安全**:皮质醇过高会杀死海马体新生神经元。

我带女儿做“厨房实验”:让她闻肉桂、摸面粉、听油炸声,三个月后她对因果关系的理解明显优于同龄孩子。

---

实操清单:每天15分钟的高质量互动

1. **对话式阅读**

读绘本时问:“如果小红帽有手机,她会怎么做?”——逼迫孩子跳出文本推理。

2. **开放式玩具**

积木优于声光玩具,因为后者答案唯一,前者能衍生上百种结局。

3. **错误反馈**

当孩子把“6”写成“9”,别说“错了”,而是画两个苹果让他自己发现镜像问题。

4. **身体先行**

学数学前先在地板上跳“数轴”,把抽象数字变成肌肉记忆。

---

常见误区:别踩这三颗雷

- **雷区一:超前学算术**

5岁硬背乘法表,只会激活死记硬背区域,无法迁移到问题解决。

- **雷区二:电子保姆**

被动视频输入让默认模式 *** 过度活跃,抑制主动思考。

- **雷区三:夸奖“聪明”**

斯坦福实验显示,被夸努力的孩子在难题上坚持时间比被夸聪明者多40%。

---

数据彩蛋:德国纵向研究

2023年《Child Development》追踪了312名儿童,发现**每日亲子对话超过2000词**的家庭,其孩子在10岁时工作记忆广度高出对照组1.8个标准差。换算成考试分数,相当于多答对22%的应用题。

我的解读:词汇量只是表象,真正起作用的是**对话中的因果连接词**——“因为”“所以”“如果”,它们像胶水,把零散神经元粘成 *** 。

暂时没有评论,来抢沙发吧~