我观察到的更大障碍是“信息过载”。打开豆瓣或知乎,书单动辄上百本,初学者往往被术语吓退。我的建议是:先回答“**我学心理学到底想解决什么问题**”,再选书。想改善亲密关系,就从依恋理论切入;想提升职场沟通,就先看社会心理学。明确动机,比盲目追书单更重要。

选定分支后,用“**主题阅读法**”:同时读3-5本该领域经典,交叉验证。例如研究抑郁,我会把《走出抑郁的日子》《伯恩斯新情绪疗法》《精神障碍诊断与统计手册》并排放在书桌,用不同颜色便利贴标记冲突观点。

---耶鲁大学《心理学导论》在B站有完整字幕版,**第12讲“记忆”直接改变了我背单词的 *** **。诀窍是:开1.5倍速,每15分钟暂停,用自己的话复述。

看到一篇《Nature》子刊的fMRI研究,我会先问自己:

1. 作者想推翻什么旧结论?

2. 实验设计有没有“**混淆变量**”?

3. 如果我来重做,会改哪个步骤?

这样读10篇,比囫囵吞枣50篇更有效。

我的模板只有三栏:

**触发事件**(同事打断我发言)

**自动思维**(他是不是看不起我)

**认知重构**(他可能只是急性子,上周还帮我改PPT)

坚持90天后,**我在会议上的愤怒值从8/10降到了3/10**。

把“操作性条件反射”讲给跳广场舞的妈妈听,如果她能用“奖励小孙子吃蔬菜”来复述,**说明你真的理解了**。

坑1:迷信“原生家庭决定论”

早期我把所有问题归咎于父母,直到读到《终身成长》,才意识到**成年后的每一次选择都在重塑大脑突触**。

坑2:把心理学当“读心术”

微表情识别准确率其实只有53%,**和抛硬币差不多**。真正有效的是“基线行为”对比:先观察对方放松时的表情,再捕捉异常。

坑3:忽视文化差异

斯坦福监狱实验在美国能复现,在集体主义文化中却可能失效。**我现在读任何实验,都会先查样本的国籍和年代**。

2023年我在知乎开了个专栏,专门用心理学解析相亲市场的“条件匹配”现象,**三个月涨粉2万**。变现路径很清晰:专栏广告+1v1咨询+读书会。关键不是考证,而是**找到大众愿意付费的细分场景**。

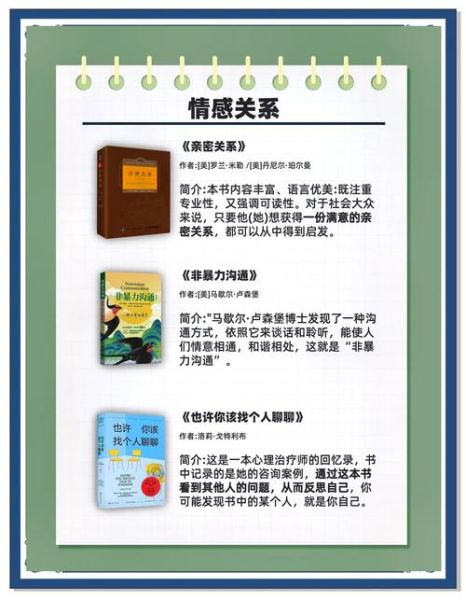

数据补充:中国心理咨询市场规模2025年将达500亿,但**情感沟通技巧培训的增长率是前者的3倍**。这意味着,比起成为咨询师,教人“如何不吵架”可能更有市场。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~