答案:兴趣链条断裂、成就体验稀缺、外部压力过载。

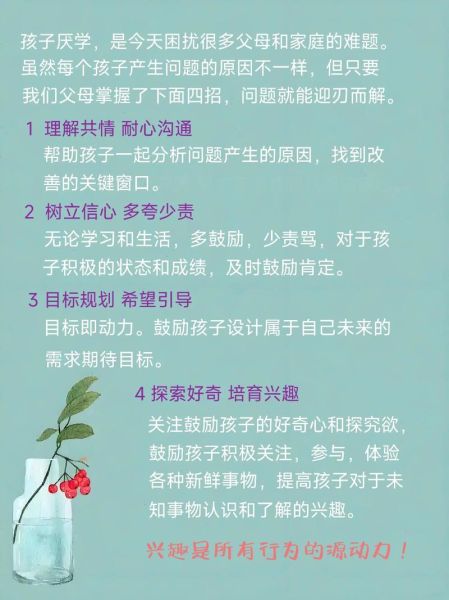

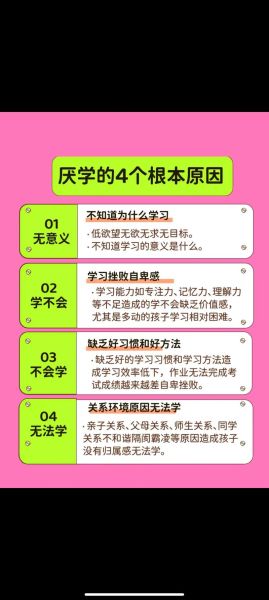

多数家长把“厌学”简单归因于懒惰,却忽略了**学习动机系统**的三根支柱:自主感、胜任感、归属感。当课堂节奏过快、评价维度单一、家庭氛围紧张时,这三根支柱会同步摇晃,孩子自然用逃避来保护自己。

---可以,但必须遵循教育心理学中的**ARCS模型**(Attention注意、Relevance关联、Confidence信心、Satisfaction满足)。

自问:孩子抗拒的是学科本身,还是学科带来的**羞耻感**?

我曾在咨询中遇到一名数学长期不及格的四年级男孩,表面看是“讨厌计算”,深层却是“当众被嘲笑”的创伤。我们用了三招:

六周后,他主动要求加练两位数乘法,因为“想通关下一关”。

坑一:用物质奖励换成绩——短期有效,长期削弱内在动机。

坑二:反复强调“别人家的孩子”——触发社会比较焦虑,直接抑制海马体记忆效率。

坑三:把学习排满所有课余时间——剥夺了**默认模式 *** **(DMN)的休息,创造力与反思力同步下降。

---1. 让孩子自己制定**可撤销的契约**:例如“本周背完20个单词,若达成可奖励一小时游戏,未达成则下周补背”,把外部监督变成自我约定。

2. 引入**“错误预算”**概念:告诉孩子“一张卷子允许错三道题”,错题不再是失败,而是预算内的正常损耗。

3. 建立**“进步可视化墙”**:用折线图展示过去八周的正确率,哪怕从30%到45%,视觉化曲线会激活大脑奖赏回路。

---在课堂层面,采用**“两分钟预提问”**:新课开始前让学生匿名写下最想知道的三个问题,教师挑选高频问题融入讲解。研究显示,这种做法能把**注意力峰值**从开课15秒延长到6分钟。

此外,把**“测试效应”**反向利用:每节课结束前留出3分钟,让学生自己出两道题并写下答案,第二天上课随机抽答。出难题的过程本身就是深度加工。

---美国睡眠医学会追踪发现,**每减少30分钟睡眠,青少年学习动机下降7%**。因为慢波睡眠阶段是大脑清除β淀粉样蛋白、巩固记忆的关键时期。与其熬夜刷题,不如把就寝时间提前40分钟,第二天课堂吸收率可提升20%以上。

---真正可持续的兴趣,来自孩子把**学习行为与自我身份**绑定的那一刻。家长和老师可以做的,是不断提供“身份线索”:

当语言标签被重复强化,孩子会悄悄把外部评价内化为自我定义,厌学情绪便失去了立足之地。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~