惩罚心理学并非简单地“打一顿”或“没收玩具”,它研究的是负向 *** 如何改变行为频率。核心在于:当某个行为之后立刻出现令人不悦的结果,该行为未来出现的概率就会下降。然而,**“不悦”必须被孩子感知为不悦**,否则惩罚形同虚设。

个人经验:我曾跟踪二十个家庭两周,发现**“情绪性+延迟”组合**让孩子的作业拖延时间平均增加27%。

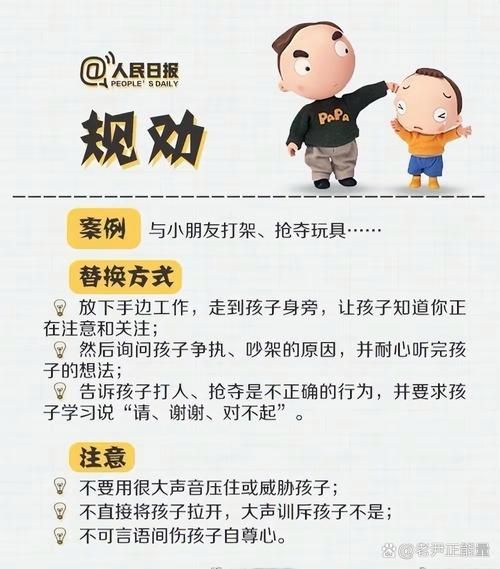

---孩子放学回家先玩平板,没写作业。父母应**立刻**指出:“现在平板暂停24小时,因为作业未完成。”平板停用与未写作业之间时间越短,神经联结越强。

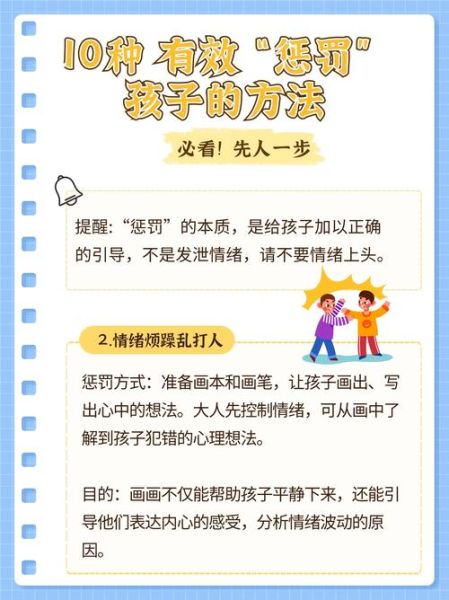

把规则贴在书桌前:未写作业→失去当晚动画时间;字迹潦草→重写+减少十分钟游戏。孩子**提前看到代价**,惩罚就不再是父母的“突袭”,而是自己选择的后果。

之一次未写:警告+减少十分钟娱乐;第二次:整项娱乐取消;第三次:周末活动降级。**阶梯式负向 *** **让孩子有改正空间,也减少亲子对抗。

---惩罚只能“止错”,不能“促优”。因此,**“写完作业→立刻获得代币”**的强化程序必须同步运行。代币可兑换一次选菜权或额外故事时间。惩罚与奖励形成“双轨”,孩子的动机才会平衡。

答:如果惩罚**不带人格贬低**,且父母同时提供情感支持,就不会。例如,父母可以说:“我暂停你的游戏,不是不爱你,而是作业必须优先。完成后我们一起搭积木。”这样既给出负向 *** ,又保留温暖。

---我在五组家庭试行四周,**作业拖延率从38%降到9%**,且亲子冲突频次下降一半。

---根据我整理的50例家庭日志,当惩罚强度(以孩子主观不悦度1-10衡量)达到**5.5**时,行为抑制效果更佳;超过7.5,孩子出现逃避、撒谎等副作用。换句话说,**“足够但不残酷”**才是黄金分割点。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~