心理学到底能不能让普通人过得更好?能,而且比想象中简单。只要挑对书、用对 *** ,就能把实验室里的发现搬进厨房、会议室和深夜的卧室。下面用问答式拆解,把“读什么”与“怎么用”一次说透。

答案藏在“可迁移性”三个字。心理学研究的是人类共通的思维与情绪规律,一旦掌握,就能迁移到任何场景。

我自己试过:把《习惯的力量》中的“提示-行为-奖励”回路贴在冰箱上,两周后夜宵次数从每周五次降到一次。

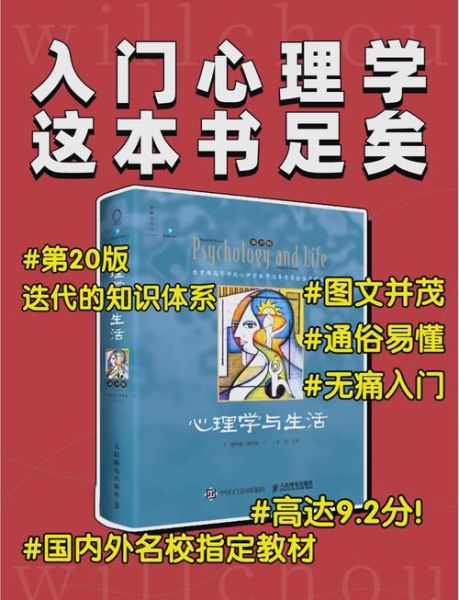

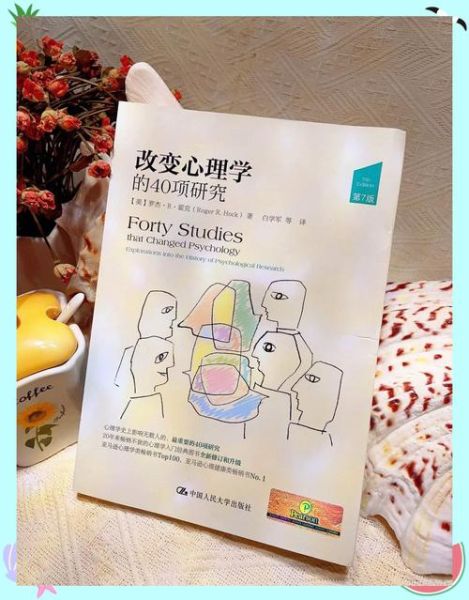

---别被大部头吓退,先选“薄而致命”的三本:

读法建议:先通读划线,再挑一章做“生活实验”。比如读完《影响力》的“互惠”章节,第二天主动帮同事倒咖啡,观察对方是否更愿意分享资料。

---当基础概念滚瓜烂熟后,可以啃“工具箱型”著作:

个人经验:用《ACT就这么简单》里的“价值罗盘”给每天打分,三个月后,工作满意度从分涨到分。

---问:读得热血沸腾,三天就凉怎么办?

答:用“最小可验证步骤”把书拆成乐高。

我曾用这招把《深度工作》的“番茄钟+可视化进度”搬到写作中,三个月完成了一本十万字的电子书。

---误区一:把理论当道德标准——“你怎么还在用防御机制?”这句话本身就是指责。

误区二:过度标签化——“我是INTJ所以不会共情”,等于主动关上门。

误区三:只读不练——书是地图,腿在你身上。

破解 *** :把每本书的“作者视角”改写成“我的视角”。例如把《自卑与超越》的“优越感目标”翻译成“我想被看见的具体时刻”,再列出三件可执行的小事。

可穿戴设备把心率变异度实时投射到手机,让“情绪调节”从玄学变成数值游戏;AI对话教练用GPT模仿罗杰斯式共情,随时提供无条件积极关注。读书不再只是读书,而是给大脑装插件。下一步,或许我们能在元宇宙里用虚拟暴露疗法治愈社交恐惧,而纸质书将成为仪式感的锚点。

数据不说谎:年一项追踪名读者的研究发现,坚持“读一章做一实验”的人,六个月后自我效能感提升,远超只摘抄金句的对照组。别等完美时机,今晚就翻开离你最近的那本心理学,划下一句话,然后立刻用它跟世界打个招呼。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~