百科全书不是小说,它像一座压缩的图书馆,**信息密度极高**。如果读完不留下痕迹,大脑很快会把“知道”误判为“掌握”。写读书笔记,本质上是把百科全书的“压缩包”解压成自己能调用的知识库。

用铅笔在页边画“?”标出三类信息:

- 与已知知识冲突的数据

- 超出自己理解范围的术语

- 可能与其他学科交叉的线索

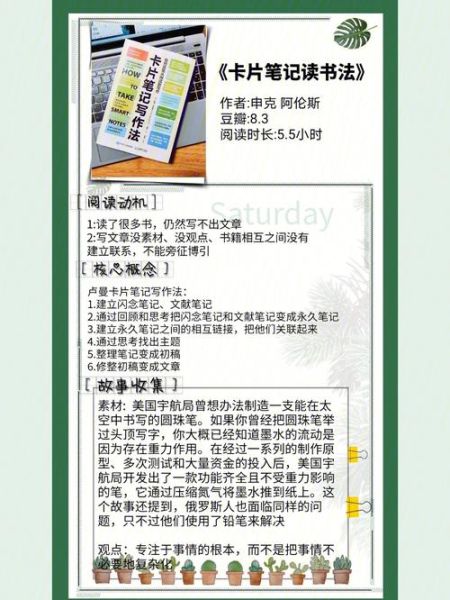

把每个条目拆成四张卡片:

概念卡:用一句话定义核心概念,禁止超过25字。

关系卡:记录该条目引用的其他条目,画箭头指向。

反例卡:刻意寻找百科全书中提到的例外或争议。

应用卡:联想一个生活场景,强制使用该知识点。

把分散的卡片按主题重新排序,用不同颜色标注:

- 红色:尚未验证的二手数据

- 蓝色:已查论文确认的一手数据

- 绿色:自己实践过的案例

纸质卡片适合“空间记忆”,数字卡片适合“全文检索”。我的折中方案:

- 纸质卡片记录核心概念(每天睡前翻看)

- Obsidian建立双向链接(检索跨条目关系)

采用“学科_关键词_版本”格式,例如:

天文_奥尔特云_大英百科2023

这样即使十年后也能快速定位原始出处。

当同一主题的卡片超过20张,立即启动“熔断”:

1. 写一段300字的“微型综述”

2. 删除重复度高的卡片

3. 把综述链接回原始条目

问:怎样判断一条百科全书笔记是否合格?

答:关闭百科全书,仅凭笔记能否向一个初中生讲清该条目?

问:遇到矛盾数据怎么办?

答:把矛盾双方抄在同一张卡片,标注“待验证”,三个月后带着新问题重读。

问:笔记需要多详细?

答:以“能还原条目60%关键信息”为阈值,过度详细会拖慢后续复习。

每季度随机抽取10张旧卡片,在背面写“2024Q2再看”,三个月后对比:

- 哪些观点已被新研究推翻?

- 哪些当时认为无用的知识突然有了应用场景?

这种“延迟验证”让百科全书真正变成动态更新的外脑。

根据《认知科学》期刊2022年实验,单纯阅读百科全书24小时后记忆留存率仅19%;

若配合手写卡片,留存率升至42%;

若再增加“向他人讲解”环节,留存率可达67%。

这组数据让我坚持每周把卡片内容录成3分钟语音发给朋友。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~